新中国成立以来,湖南省科学技术事业经过社会主义改造时期的初创、改革开放以来的恢复和大发展,发生了深刻变化,取得了长足进步。全省科技领域体制更趋灵活,创新基础不断夯实,科技投入稳步增长,创新能力大幅提高,科技促进经济、社会发展的能力显著增强,科技事业呈现全面繁荣和发展局面。

一、科技事业成果丰硕

科技成果数量快速增长,重大突破不断涌现。新中国成立60年来,全省共取得各类科技成果3.3万项(1998年以前为2.4万项,《湖南改革开放图志》数据),其中改革开放30年来取得科技成果2.8万项(前20年为1.9万项)。1979—1984年,湖南省累计产生优秀科技成果789项。1985—2008年,全省共获得国家科技奖励620项,其中国家科技进步奖480项、国家技术发明奖131项、国家自然科学奖9项。2008年,全省共取得科技成果990项,其中国际领先或国际先进的科技成果278项,占28.1%,比1990年高23.7个百分点;国内首创或领先的科技成果444项,占44.8%,比1990年高21.2个百分点。1949年以来,湖南涌现了一批居国际先进水平、具有自主知识产权的原创性科技成果,如两系法杂交水稻(小麦、高梁),克隆神经性耳聋基因,银河Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ巨型计算机,湘云鲫(鲤),高性能C/C航空制动材料制备技术,亩产800公斤超级杂交水稻等。这些重大突破性科技成果的诞生,标志着湖南科学技术研究水平不断跃上新的台阶。

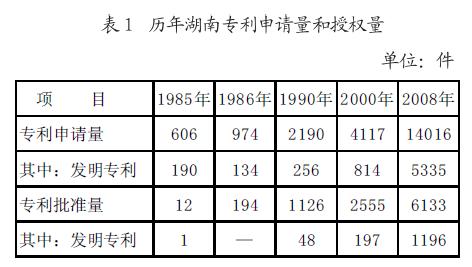

专利申请量和授权量屡创新高。自1985年《中华人民共和国专利法》颁布实施以来,湖南专利事业得到快速发展,专利申请量和授权量逐年递增,专利制度在鼓励发明创造、加强技术创新、推动高新技术产业化方面起到了积极作用。1985年,全省专利申请量为606件,1990年达到2190件,2000年增加到4117件,2008年激增至14016件;1986年全省专利授权量(1985年专利授权工作起步,授权量很少)为194件,1990年达到1126件,2000年时增至2555件,2008年达到6133件。截至2008年底,湖南省累计申请专利107374件、授权53879件,专利累计申请量、授权量居全国第十位。全省专利申请和授权总量迅速攀升的同时,发明专利申请和授权比重也大幅提高。2008年,全省发明申请量占专利申请总量的38.1%,比1986年提高24.3个百分点;发明授权量占专利授权总量的19.5%,比1987年提高18个百分点(见表1,1986年没有发明专利授权)。2008年,湖南省发明专利申请量和授权量均已跃居全国第九位、中部六省第一位。

二、科技创新基础夯实

科技人才队伍不断壮大。湖南省有着良好的科技人才基础,各类专业技术人才成为科技活动的主力。1954年全省工程技术人员专项调查结果显示:全省地方国营公私合营企业、事业机关单位拥有工程技术人员0.51万人。1960年,全省各类科学技术人员达到6.14万人。改革开放之初的1978年,全省自然科学技术人员为22.75万人,1990年扩大到48.65万人。2007年全省各类专业技术人员达到119.23万人(2008年报取消该指标)。其中自然科学专业技术人员99.13万人,是1960年的16.1倍,是1978年的4.4倍,比1990年增长了103.8%。2007年全省每万人中拥有自然科学技术人员145.7人,是1964年的7.7倍、1978年的3.3倍,比1990年多66.1人。截至2008年底,全省在湘两院院士49人(含受聘来湘工作院士),特别是拥有袁隆平、黄伯云等一批科技领军人物,全省基本形成了以院士、长江学者、芙蓉学者、潇湘学者为学术带头人的科研队伍。

科研机构承载能力增强。1949年,湖南仅有3个试验研究性机构,近200名专业研究人员,科技活动开展非常有限。新中国成立后,尤其是改革开放政策确立以来,湖南科研机构数量迅速增加。科技普查结果显示,1985年全省共有县以上独立自然科学技术开发机构185个,机构人员为2.46万人。到1996年,全省县以上包括自然科学研究开发机构在内的独立科研机构194个,机构人员为2.68万人。2000年之后,经过调整、合并、转制,全省科研机构数量有所减少,但维持在160个以上,人员力量逐年加强,已达3.78万人以上。重点实验室、工程技术研究中心等创新平台建设取得显著成效。目前,湖南省拥有省级重点实验室50个、国家重点实验室6个、省级工程技术研究中心59个、国家级工程技术研究中心8个、国家认定企业技术中心16个。这些重点科研机构的建设,为创新活动提供了坚实的技术支撑,使得湖南承接国家重大科技项目的能力显著增强。

科技服务支撑体系日益完善。1959年,湖南省科技情报研究所(湖南省科学技术信息研究所)成立,成为湖南第一批专业科技情报服务机构。20世纪80年代初,湖南开始加大科技创新服务体系建设力度。1988年,全省有专业科技情报和文献机构11个,支出科技活动经费233.7万元,1995年增加到450.2万元,2008年达到2515.8万元;平均每个机构科技活动经费支出是1988年的11.8倍,是1995年的7.3倍。近年来,湖南科技创新服务支撑体系建设进一步加快。2007年,成立了高新创业投资有限公司和省产权交易所,为企业提供投融资及科技成果转化服务。在全国率先成立省竞争情报中心,建立了石油化工、生物医药、食品加工、有色金属、涉农产业等5个产业竞争情报中心,为政府和各重点产业及企业提供专业竞争情报决策咨询服务。湖南科技企业孵化器已有相当规模。目前,湖南从事孵化器运营的机构共有30家,其中国家级7家,孵化场地面积共达64万平方米,现有在孵企业近1000家,年销售收入总额在2亿元以上。

三、科技投入稳步增加

科技创新投入总量不断加大。新中国成立以来,湖南省各级政府对科技事业的投入持续增加,成为全省科技创新投入的重要主体。1978年,省政府专门拨出2000多万元财政资金,用于恢复全省科技事业。1989—2008年,全省各级财政科技拨款累计达到152.33亿元,年均增长17.4%。为推进湖南重大高新技术成果商品化、产业化,培育和壮大高新技术产业,1999年省政府设立湖南省高新技术产业发展引导资金,9年来共安排13.44亿元,支持了291个高成长性高新技术项目。除政府外,其他社会主体对湖南科技活动的投入也不断增长。2008年,全省各科技活动主体共筹集经费221.07亿元,1989年以来年均增长24.2%;全省科技活动经费支出总额达到222.20亿元,1989年以来年均增长24.8%;全省研究与试验发展经费支出达到114.66亿元,是1996年的14.7倍;全社会研发费用投入强度达到1.03%,比1996年提高0.72个百分点(见表2)。

企业成为科技创新投入主体。随着社会主义市场经济体制的确立,企业逐渐成为湖南科技创新投入的主体。1987年,全省361家大中型工业企业共筹集科技活动经费3.93亿元,户均108.75万元,企业自筹经费占科技活动经费筹集总额的40.0%。进入20世纪90年代,大中型工业企业科技投入增长速度明显加快。1995年,722家大中型工业企业筹集科技活动经费8.48亿元,户均117.41万元,企业自筹经费比重提高到67.2%。2008年,全省大中型工业企业户均投入科技活动经费1281.18万元,自2000年来年均增长19.7%,比1990—2000年的年均增速快6.7个百分点;企业自筹经费比重达到87.7%,比1995年提高20.5个百分点,高出1987年47.7个百分点(见表3)。

四、体制改革逐步深化

科技计划管理体制改革不断取得新成绩。1978年,湖南省委召开全省科学大会,讨论通过《1978—1985年湖南省科学技术发展规划纲要》,拉开了湖南科技领域全面改革的序幕。改革科技拨款制度,逐步形成了政府拨款、银行贷款、企业自筹、社会集资和引进外资的科技投入新体制。改革科技成果管理制度,修订科技成果鉴定办法,建立科技成果登记制度,制定科学技术进步奖励法规,强化对科技人员的激励政策。改革科技干部管理,打破所有制界限,推广各种形式的招聘制度,通过各种途径吸引科技人员,大力开发科技人力资源。适时确立和创新科技发展战略。1995年湖南省委、省政府提出实施“科教兴湘”战略,2005年确立“科教兴湘、人才强省”战略,2006年又明确提出实施“科教兴湘、建设创新型湖南”战略。

科研机构改革稳步推进。从1979年起,长沙、株洲、衡阳等市的科技单位开始走向社会找课题、找任务,试行课题责任制,揭开了湖南省科研机构管理体制改革的序幕。1984年4月,株洲市电子研究所对外实行有偿合同制、对内实行课题承包制、所长负责制的改革,成为湖南科研机构改革的样板。至20世纪90年代中期,全省科研机构普遍实行了院(所)长负责制、专业技术职务聘任制等内部管理制度。进入21世纪,湖南科研机构转制步伐进一步加快。2006年出台实施的《关于深化省属转制科研机构产权制度改革的实施意见》等政策,有力地推动了转制改革的进程。省化工研究院创办的海利高技术产业集团有限公司,依托高新技术,不断开发新产品,成为湖南第一家上市高科技股份公司。由长沙建设机械研究院转制而来的中联重科,实施“核裂变”战略,走在中国工程机械行业前列,成为科研院所改制成功的典型。

五、高新产业快速增长

湖南省高新技术产业起步于20世纪80年代末期。1990年以来,在省委、省政府的高度重视下,湖南高新技术产业发展迅猛,规模持续扩大,活力不断增强,成为经济增长的新亮点和经济结构调整的重要推动力量。

产业规模快速扩张。2008年,湖南高新技术产业实现产值3529.86亿元,与1996年比年均增长31.0%。实现高新技术产品增加值1098.84亿元,与1999年比年均增长29.4%,占全省地区生产总值的9.8%,比1999年提高6.5个百分点。实现销售收入3433.53亿元,与1996年比年均增长32.0%;实现利税334.52亿元,与1996年比年均增长33.1%;高新技术产业对经济增长的贡献率为13.2%,比2000年提高8个百分点。

呈现明显集聚扩散效应。长沙、株洲、湘潭三市是湖南高新技术产业最集中的地区。借助国家级综合性高新技术产业基地平台,依托良好的产业基础、强劲的研发能力以及较完善的配套体系,长株潭地区高新技术产业获得快速发展,集聚效应和扩散效应明显。2008年,长株潭地区实现高新技术产品产值、销售收入和出口分别为1979.98亿元、1930.35亿元和33.07亿美元,占全省的比重均超过一半,分别达到56.1%、56.2%和60.8%,与1996年比平均增长29.5%、30.7%和11.7%。受长沙、株洲、湘潭三市的辐射带动,衡阳、岳阳、常德、益阳、娄底五市充分发挥各自优势,与长株潭“两型产业”互补对接,高新技术产业发展迅速。1996—2008年,“3+5”城市群高新技术产品产值、增加值、销售收入、利税等主要经济指标占全省高新技术产业的比重一直保持在90%左右。

高新区发展势头强劲。20世纪80年代,为充分发挥湖南的科技优势,省委、省政府做出了建设高技术、新技术产业开发试验区的部署,于1988年7月成立了长沙科技开发试验区。之后,湖南批准成立了株洲、湘潭、衡阳、岳阳、益阳、郴州6个高新区,其中株洲高新区和湘潭高新区相继成为国家级高新区。经过十几年的建设,湖南省高新区已经成为经济增长最具活力的区域之一。2008年,全省7个高新区共完成高新技术产品产值1806.88亿元,占全省高新技术产业的51.2%,自有统计数据以来年均增长28.5%。高新区销售收入、出口、利税占全省高新技术产业的比重均超过一半。长沙、株洲、湘潭3个国家级高新区共实现高新技术产品产值1553.33亿元、增加值472.87亿元,自1996年以来年均分别增长27.3%和25.8%。

六、技术市场蓬勃兴起

制度建设为技术市场发展提供保障。湖南省技术市场起步于20世纪80年代。1985年,国务院下发《关于技术转让的暂行规定》,1987年正式颁布《技术合同法》。湖南省在1993年颁布实施《湖南省技术市场管理条例》。之后,各地州市及县区也相继制定了加强技术市场管理的地方性行政管理办法。经过多年发展,湖南技术市场已形成多元化主体参与竞争、城市和农村共同发展的格局,为推动科技成果转化、促进产学研结合起到了重要的桥梁和纽带作用。

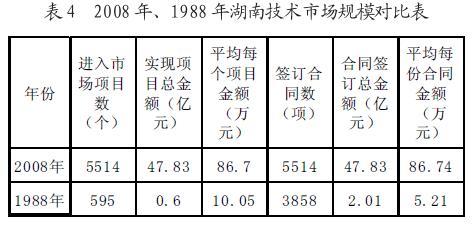

交易规模保持良好增势。从20世纪80年代中期以来,湖南技术市场发展迅速,交易日趋活跃,技术合同成交量和成交金额快速增长。1985年,全省科学研究与开发机构实现技术成果转让金额527.8万元。1987年,全省共签订各类技术合同2790份,成交金额9239.82万元,平均每份合同成交金额3.3万元,参与技术交易的经营服务机构达到1468家。近几年来,湖南省技术市场持续保持较好增长,技术交易质量和规模不断提高,技术贸易总额居全国第10—13位,技术市场总体发展水平已居全国中等偏上水平。2008年,湖南省技术合同成交总量再创历史新高。全省进入技术市场项目达5514项,是1988年的9.3倍;实现项目金额47.83亿元,是1988年的80.0倍;平均每个技术项目涉及金额86.7万元,是1988年的8.6倍。全省签订技术合同5514项,平均每份合同成交金额86.74万元,是1988年5.21万元的16.6倍。从合同类型来看,技术开发类合同交易额居首位,为9.59亿元,占全部技术交易额的47.5%,比1988年提高21.8个百分点;平均每份技术开发合同交易金额为43.1万元,是1988年的22.3倍(见表4)。

七、科技兴农实效明显

新中国成立60年来,湖南实施了一系列促进农业科技发展措施,农业科技创新与技术推广力度明显增强,极大地促进了湖南农业生产的跨越发展,科技兴农成就斐然。

农业生产条件大幅改善。随着农业科技不断取得进步,农业生产方式发生重大改进,先进农业机械保有量提高、优质农药和化肥的播撒面积逐步扩大,湖南农业生产条件有了明显改善。2008年,全省农业机械总动力保有量为4021.14万千瓦,是1958年7.4万千瓦的543.4倍,是1978年728.6万千瓦的5.52倍。全省使用各类灌溉手段实现有效灌溉土地面积达270.84万公顷,是1950年128.99万公顷的2.1倍;化肥施用折合纯量达到223.38万吨,是1958年的19.8倍、1990年的1.8倍。

主要农产品产量屡上新台阶。新中国成立60年来,湖南省水稻生产不断实现新跨越。20世纪50年代,由单季稻技术向双季稻技术跨越;60年代,由高秆稻作技术向矮秆稻作技术跨越;70年代,由常规稻技术向杂交水稻技术跨越;2000年以来,超级杂交水稻新品种、新技术的开发应用取得重大进展。2008年,湖南粮食产量达到2969.35万吨,是改革开放之初1978年的1.42倍、1950年的3.97倍;全年生产油料142.85万吨,是1978年的7.2倍、1950年的14.7倍;全省水果产量达到668.31万吨,是1978年的115.8倍、1950年的297倍。粮食单位产量明显提高。1950年,全省粮食、油料和棉花每公顷产量分别为2272千克、704千克和148千克,1978年分别提高到3584千克、682.5千克和412.5千克,2008年的产量分别达到5999千克、1479千克和1419千克,60年来分别增长了1.6倍、1.1倍和8.6倍。

农业技术推广效果显著。为将先进农业科技成果迅速转化为生产力,历年来湖南省不断更新农业技术推广内容、创新推广手段。特别是近年来,湖南农业技术的推广力度进一步加大,取得了显著的社会效益和经济效益。2005年,湖南在湘西自治州开展科技特派员试点工作,2008年试点范围已覆盖全省14个市(州),试点县(市)达到69个,占全省行政县(市)的56%。2006—2008年期间,湖南共转化推广农业新品种新技术1000余项,应用面积5000万亩,年新增产值200亿元。在开发应用超级杂交水稻新品种、新技术上,3年累计推广面积达2400万亩,按亩产30公斤计算,累计增产粮食14.4亿斤,创造社会经济效益达13亿元以上。柑橘加工新技术、新工艺的转化应用,带动全省20多家柑橘加工骨干企业年生产能力提升到30万吨,产量占全国的50%,出口占全国60%,年出口创汇达8000多万美元,直接带动农民增收15亿元。

八、科技合作卓有成效

国际科技合作广泛开展。改革开放以前,我国与外国政府间的科技合作与交流主要在第三世界和前苏联、东欧国家进行,与西方发达国家的科技合作很少。随着对外开放政策的实行,湖南国际科技合作与交流逐渐频繁,领域和渠道不断拓宽。据统计,改革开放之初至2000年,湖南共派出科技考察人员出国访问、考察、讲学和进行学术交流4310人次,邀请来湘进行国际科技交流与合作的外国人员73075人次。“十五”以来,湖南大力实施“走出去”战略,与美国、丹麦、法国、南非、俄罗斯、德国、意大利等60多个国家和地区及国际组织,在农业、冶金采矿业、新材料、纳米生物等领域开展了广泛深入的交流合作,大大提升了自主创新能力,取得了丰硕的合作成果,如中俄合作研发的图-154飞机刹车部件、中德合作研制的国内首台多传感器融合智能检测设备等。湖南国际新材料工程技术产业化中心等一批国家级和省级国际科技合作基地成为湖南国际合作的重要窗口。

部省合作机制发挥重要作用。2006年,科技部与湖南省政府建立部省会商合作机制。机制启动以来,湖南一批重大科技创新项目更多地进入到国家层面,争取国家科技项目经费支持逐年增加。2006年全省共争取国家科技经费近5亿元,比上年增长50%以上;2007年争取经费达到6亿元,比上年增长20%;2008年争取科技部各类项目支持750余项,获得经费支持8亿多元。

厅市(州)科技会商制度在探索中不断完善。为充分发挥各市州科技优势和特色,集成省和地方科技资源,共同推进各地重大科技工作。自2006年以来,湖南省科技厅先后与长沙市、湘潭市、湘西自治州、郴州市等4个市州建立了科技会商制度,探索有力推动地方经济、科技和社会协调快速发展的厅市(州)合作机制和模式。

九、科技促进社会发展

湖南科学技术60年的不断进步,促进经济快速发展的同时,也推动全省社会发展实现巨大跨越。

人口文化素质不断提高。新中国成立以来,特别是改革开放之后,湖南人口的文化素质有了明显提高。1949年,全省学校数量很少,文盲率高达80%。到20世纪70年代末期,湖南小学教育已经基本普及,文盲率迅速下降到26.46%(1982年普查数据)。进入20世纪90年代,“科教兴湘”战略确立,全省扫盲工作力度加大,全省人口文盲率由1990年的16.99%下降到2000年的5.99%。全省15岁人口受教育年限由1990年的6.7年上升到2000年7.8年,2008年已提高到8.6年。湖南接受高等教育人口比重也持续提高。人口调查数据显示,1964年全省大学专科以上人口占总人口的0.67%,1990年为1.54%,2000年提高到3.32%,2008年抽样调查数据测算已经达到6.91%。

医疗卫生条件改善降低人口死亡率。新中国成立60年来,医疗技术不断发展,医疗设备不断更新,全省医疗卫生条件大为改善,病患人员能够得到更加及时、有效的医疗救治,各类死亡率持续下降。据统计,1978年,在医院治疗的病患者好转率为22.8%,2008年为45.8%,提高了23个百分点;医院病人死亡率1978年为2.5%,2008年降至0.44%,下降了2.06个百分点。全省婴儿死亡率1981年为52.51‰,2000年下降至24.88‰,2008年仅为8.51‰,30年来下降了44个千分点。孕产妇死亡率也明显下降,2000年为54.81/10万,2008年为30.45/10万,8年间下降了24.36个单位。全省人口的死亡率由1950年的20.00‰下降到1970年的9.11‰,1990年为7.23‰;2000年以来,全省死亡率维持在7.00‰左右,属于低死亡率水平。

邮电通讯技术便利人民生活。随着科学技术的不断进步,邮电通讯手段变得日益多样和先进,大大便利了居民的工作、学习和生活交流,成为科技推动社会发展的一个重要缩影。邮电业务量逐年快速攀升。统计数据显示,1980年,全省邮电业务总量为0.76亿元,1990年为2.57亿元,2000年达到140.92亿元,2008年增至761.36亿元,人均邮电业务支出1112.26元,是2000年的5.2倍、1980年的772倍。电话拥有量直线上升。1980年,全省电话拥有量(2002年前为市内电话和农村电话之和,2002年后为移动电话和本地固定电话之和)为7.69万户,1990年翻了一番多,达到16.58万户。20世纪90年代,全省电话拥有量快速增长,2000年达到638.48万户。2008年达到3517.97万户,人均0.51部,人均拥有量比2000年增长了4.3倍,是1980年的352.9倍。

(湖南省统计局人口和社会科技统计处 执笔:周凌)