新中国成立后,随着工业化、城市化进程的加快,湖南城镇居民生活逐步改善。特别是党的十一届三中全会以来,城镇居民不仅收入迅速增加,生活水平提高,生活质量也发生了很大改变,全省城镇居民生活整体实现了由新中国成立前的温饱不济到总体小康的跨越。1952年全省城镇居民人均可支配收入只有123.76元,2008年全省城镇居民人均可支配收入达到13821.16元,56年增加了111.67倍,年均增长8.8%。

一、收入水平由缓慢增长到快速提高

(一)新中国成立初期到改革开放前的稳步增长期

新中国成立初期,在党中央和国务院的统一领导下,湖南一方面致力于国民经济恢复和发展,使倒闭的企业迅速恢复生产,安置大批失业人员;另一方面着手安定人民生活,解决旧社会遗留下来的种种问题。全省国有职工人数由1950年的40.67万人扩展到1952年的69.25万人,国有职工人均年工资也由288元增加到313元,城镇居民生活很快安定下来,并有所提高。在计划经济时代,由于物质匮乏,资源短缺,在相当长的一段时间内不得不片面强调发展生产,人民生活的改善被忽视。加上20世纪60年代初连续3年严重自然灾害和“文化大革命”以及人口迅速膨胀的影响,国民经济受到严重挫折,人民生活水平提高缓慢。1952年城镇居民家庭人均可支配收入为123.76元,到1978年才增加到323.88元,长达26年时间内仅增加200.12元,年均增加7.69元,扣除物价上涨因素,年均仅增长2.4%,大大慢于全省的经济增长速度。

(二)改革开放后的快速提高期

党的十一届三中全会以后,纠正了过去“左”的错误倾向,全党工作重点转移到经济建设上来,强调一切经济工作都要以提高经济效益为中心。特别是1984年以城市为重点的经济体制改革全面实施后,工农业生产得以较快发展,市场繁荣;随着社会主义市场经济体制基本框架的形成,就业渠道的不断拓宽、就业人口的增加以及一系列增加职工收入的政策和措施的落实,湖南城镇居民的收入迅速增加。据抽样调查,城镇居民平均每户就业面由1952年的25.5%扩大到1998年的61.7%;平均每一就业者的负担人数(包括就业者本人),从1952年的3.92人减少到1998年的1.62人。城镇居民人均可支配收入1987年达到1017.8元,首次突破千元大关,1998年又增至5434.26元,比1978年增长15.78倍,扣除物价上涨因素,实际增长2.3倍,年均增长6.1%,比改革开放前26年年均增长速度快3.7个百分点。湖南城镇居民的收入在全国的位次也不断前移,1978年以前,全省城镇居民收入居全国中等偏下位次,到1998年跃居第10位。

(三)进入实现全面小康的新世纪

跨入21世纪,我们党把全面建设小康社会作为奋斗目标,千方百计扩大就业,不断改善人民生活。广开就业门路,积极发展劳动密集型产业,对提供新就业岗位和吸纳下岗失业人员再就业的企业给予政策支持。引导全社会转变就业观念,推行灵活多样的就业形式,鼓励自谋职业和自主创业,湖南城镇居民收入快速增长。1999年湖南城镇居民人均可支配收入为5815.4元,到2006年突破万元大关,达到10504.7元。2007年又比上年增长17.0%,增幅创近10年来新高。2008年增至13821.16元,比上年增长12.4%;比1999年增长1.38倍,扣除物价上涨因素,实际增长1.26倍,年均增长9.5%;比20世纪90年代年均增长速度快3.4个百分点,是1952年的111.67倍(见图1)。

二、收入来源由单一到多元

新中国成立以来,湖南城镇居民收入构成随着工资制度的改革和就业结构的变化发生了明显改变,工资性收入比重下降,收入来源呈多元化态势。特别是近几年来,随着我省经济的快速发展以及机关事业单位工资改革的不断推进,城镇居民人均工资性收入大幅增长。2008年城镇居民人均工资性收入达8418.24元,比1952年的114.57元增长72.5倍;比1998年的4517.5元,增长86.3%。工资性收入占城镇居民人均可支配性收入的比例由1952年的92.6%降到1998年的83.1%,2008年已降到60.9%。收入来源也趋向多元化,改革开放以前,城镇居民的收入来源基本上是职工的标准工资,尽管20世纪50年代至1966年也实行了奖金制度,但数量甚微。党的十一届三中全会以后,打破了长期以来靠国家工资为主要收入来源的格局,城镇居民的收入分配由单一的工资分配形式向多元化的分配格局转化。尤其是进入21世纪,我国进一步坚持和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,毫不动摇地巩固和发展公有制经济,支持、引导非公有制经济发展,坚持平等保护物权,我省民营经济和个体经济得到迅速发展,城镇居民家庭经营收入和财产性收入快速增长。人们投资意识增强,投资渠道日趋拓宽,居民通过购买国债、股票、期货、房地产等渠道而获得的利息、红利、租金等财产性收入不断增加。经营性收入、转移性收入和财产性收入已成为湖南城镇居民收入的主要来源。

三、生活消费由满足生存需求到结构升级换代

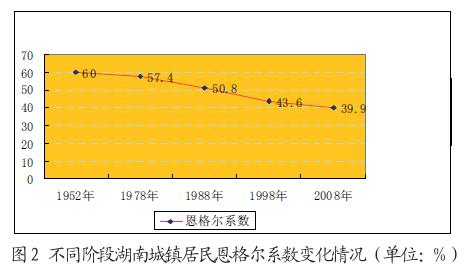

随着收入水平的提高以及消费品市场的日益繁荣,城镇居民生活不仅仅是满足于基本的生存需求,生活消费日益丰富多彩,消费结构由以吃、穿、用为主的传统生存型消费向包括吃、穿、用、住、行、医疗保健、通讯、文教娱乐等在内的发展型、享受型消费转变。2008年,湖南城镇居民人均消费性支出为9945.52元,比1952年增加了9819.54元,增长78倍,年均递增8.1%。城镇居民吃穿类消费支出比重由1952年的90%下降到2008年的51%;教育和医疗消费比例从1952年1.6%上升到2008年的19.1%。2008年居住消费比重为9.7%,比1952年的1%提高8.7个百分点;交通通信消费比重为9.7%,提高近9个百分点。城镇居民恩格尔系数由1952年的60%下降到1978年的57.4%和1998年的43.6%,到2008年已降到39.9%(见图2)。这表明,新中国成立60年来的今天,特别是经过改革开放30年的发展,湖南城镇居民生活发生了巨大变化,由温饱不济整体进入小康水平。

(一)食物更加营养

新中国成立初期,党和政府经过不懈努力,终于结束了“饿殍遍野,哀鸿千里”的历史。但在相当长一段时期内,受收入和短缺经济的制约,尽管吃的水平有所提高,但老百姓仍只能把填饱肚子作为生活的第一追求。1980年与1952年比较,湖南城镇居民人均消费粮食减少29.64公斤,植物油只增加0.09公斤,鲜肉增加14.53公斤。这一期间,社会商品供应短缺,排队购买,凭票购买是这一时期的显著特征。真正发生变化的是近30年,到2008年湖南城镇居民人均食品消费3970.42元,比1978年增长23.9倍,年均递增11.2%,比改革开放前26年的年均增长速度高8.1个百分点。其中主食消费比重下降,副食消费比重上升,膳食结构日趋向低脂肪、低热量、低糖及动植物蛋白并重的方向发展,最为多见的是食品成品化,让人们体会到省时的好处。“包月菜”、“配套菜”也在人们的热盼中诞生了,它搭配科学,菜肴常新,省却了家庭买菜、清洗之苦。

(二)居住更加宽敞

新中国成立以来,湖南城镇居民的居住条件和环境发生了翻天覆地的变化,然而20世纪50年代至70年代前期,由于重生产轻生活,住宅建设欠账较多,城镇居民住房十分紧张,人们只图一角栖身之地。1949—1978年,全省国有经济单位住宅建设投资只有9.33亿元,占其全部投资的4.7%;1957年城镇居民人均居住面积为3.6平方来,几代同堂的现象普遍存在。到1978年,城镇居民人均居住面积也只有3.9平方米。党的十一届三中全会以后,住房建设被摆上重要的议事日程,针对过去几十年遗留下来的住房严重短缺问题,党和政府加大了住宅建设的投资力度。改革开放不仅让湖南城镇居民实现了“居者有其屋”的梦想,而且居住条件得到了充分改善,生活质量显著提高。2008年底,湖南城镇居民人均居住面积29.30平方米,比1978年人均居住面积3.9平方米,增加25.4平方米;比1957年人均3.6平方米,增长了7.1倍。改革30年来人均居住面积的年均增长速度,比1957—1978年的年均增长速度快5.7个百分点。不仅每年有成千上万户居民离开了简陋、潮湿的棚户区,而且新建的住房设施也有了显著改善。到2007年底,有85.9%的居民家庭住上了两居室以上或单栋住宅;99.5%的居民家庭有独用自来水;98%的家庭有独用厨房;85.1%的家庭拥有浴室、厕所;69%的家庭使用液化石油气和管道煤气。从房屋产权看,到2007年底我省城镇居民家庭住房自有率达90.7%,其中人均拥有商品房的比重为25.76%,原有私房比重为13.62%,房改私房为51.31%。从厨房的变化来看,由改革初期的烧煤做饭,转变到现在液化气、管道天然气和电的普遍使用。电磁炉、微波炉、电饭煲等现代化厨具更是得到广泛普及。

(三)出行更加便捷

曾几何时,城里连火车都没有坐过的也大有人在。昔日足难出户的城镇居民,如今也萌发了要到外面的世界去逛逛的消费意念。青年人旅行结婚,老人结伴出行,教师学生假期旅游,节假日合家“自驾游”等渐成时尚,不少先富裕的人自己花钱出国观光也常见不鲜。2008年湖南省城镇居民人均交通和通讯费用支出971.65元,比1980年的6.35元,增加965.3元,年均增长19.7%;比23年前的(1957—1980年)年均增长速度快16个百分点。过去60年里,城镇居民在“行”的方面的显著变化不仅是量的扩增,更重要的是质的提升。全省实现了100%的乡镇通公路,其中79%乡镇通水泥、沥青路面,84.8%的行政村通公路。居民出行,坐火车到国内许多大中城市旅游,当今都能实现朝发夕至;民航班机从无到有,长途汽车不仅可以开到村,甚至出现了带闭路电视的豪华卧车。舒适便捷的出租车业从无到有,2007年全省城镇出租车达3.4万辆;家庭私用小轿车迅猛发展,到2008年,每100户城镇居民中就有4.1辆。

(四)穿着更加时尚

新中国成立初期,由于国家在短缺经济和人口剧增的双重压力下,直到1983年以前,被迫实行棉布凭票供应,每人每年不足5米,人们不得不一衣多季,且以御寒为主,中山装、军便服代替着一切款式,蓝、白、灰、黑覆盖了所有的色彩。改革开放以后,人们的穿着需求得到充分的满足。1980年城镇居民人均衣着消费54.01元,比1957年增长2.57倍,年均递增5.7%;到1998年城镇居民人均衣着消费达到458.42元,比1980年又增长7.49倍,年均递增12.6%,比改革开放前的(1957—1980年)快6.9个百分点。每100户城镇居民家庭仅毛皮大衣就有55.4件,呢绒大衣190.56件。流行的“西服热”、“羽绒服热”、“风衣热”、“牛仔装热”一次次冲击着禁锢人们的传统观念。多姿多彩的款式与色调,点缀着大自然,如今再也看不到往昔那单调沉、闷的气氛,寻常百姓尽可以在任何季节里显示自己对美的和对个性化的执著追求。各种质地优、档次高、款式新的时装备受青睐,各种颇显身价的名牌服装成为他们的首选。到2008年,城镇居民衣着消费超过1000元,达1090.72元,比1998年增长1.4倍。居民年人均购买服装为7.61件,比1998年增加3.5件。

(五)居家更加舒适

城镇居民家庭耐用品消费经历了从无到有,从少到多,从低档向高档化、电气化、现代化全面飞跃发展的转变过程。新中国成立后到改革开放以前,普通百姓家中的“老四件”(手表、自行车、缝纫机、收音机)被视为珍品。1959年末,每100户城镇居民家庭只拥有手表49.3块、自行车2.5辆和收音机4台。进入20世纪80年代,我国的耐用消费品工业迅猛发展,电视机、洗衣机、电冰箱纷纷进入百姓家门。20世纪80年代末,“新六件”取代了“老四件”,一度成为居民的消费热点。进入20世纪90年代中后期,家用电器又进入新一轮更新换代,且不断升级并日趋多样化。1998年末,每100户城镇居民家庭拥有彩电99.9台、冰箱冰柜87.3台、洗衣机95.7台、影碟机23.5台、空调20.7台。跨入21世纪,居民对耐用消费品的需求将向高档、时尚的现代化和电气化方向发展,2008年每100户城镇居民家庭拥有家用电脑43.12台、移动电话154.49部、摄像机2.41台、照相机22.31架、钢琴1.94架、空调96.95台、微波炉36.83台、健身器材3.22套、淋浴热水器79.4台、消毒碗柜22.05台。

(六)医保更加全面

新中国一成立,我省随即建立了惠及全体人民的医疗卫生制度和公费、劳保医疗保障制度,在旧中国千百年严重祸害人民的各种急慢性传染病、地方病在短短的几十年中得到控制或消灭。我省居民的平均期望寿命也由新中国成立前的35岁提高到2008年的73.6岁,接近甚至达到发达国家的水平。随着我省城镇居民收入水平的全面提高和自我保健意识的增强,城镇居民已由被动寻医治病转向主动养生保健,居民身体保养和健身活动已融入居民的日常生活,对医疗器具、滋补保健品的需求不断增加。2007年全省城镇居民人均医药及医疗用品费用为668.53元,比1985年增长95倍。一些有助于健康的保健品、美容护肤产品、健身器材备受城镇居民喜爱。2008年湖南城镇居民人均医疗保健支出790.95元,比1980年的2.76元,增长285.6倍,年均增长22.4%,比改革开放前(1952—1978年)增长速度快15.6个百分点。

(七)文化水准更加提高

城镇居民在满足物质生活需求的同时,日益追求丰富的精神文化生活。2008年全省城镇居民文教娱乐用品及服务消费支出人均1110.11元,比1980年的32.81元,增长32.8倍,年均增长13.4%;比1957—1980年的年均增长速度快6.4个百分点。随着知识经济大潮的迅猛冲击,人们日益认识到要立足于竞争激烈的社会,必须把自己培养成复合型人才,闲暇时间多层次、多内涵的文化生活已牵动着百姓的心。一些年龄各异、情趣不同、阶层不同的居民纷纷参加电脑、文秘、营销、裁剪、烹饪、园艺、绘画、摄影等学习班,城镇居民家庭用于智力投资的花费大幅度增加。在提高自身品位的同时,城镇居民更加注重对孩子的培养。在国家实施减免义务教育学杂费政策以后,居民家庭义务教育费用开始下降,但家长在孩子个性化教育方面的投入加大。

(湖南省统计局地方调查队管理办公室执笔:雷芙蓉)