新中国成立60年,湖南成功实现了人口再生产类型的转变,人口发展步入良性增长轨道,人口素质普遍提高,人口城镇化进程加快。

一、人口再生产类型实现历史性转变

新中国成立60年,湖南人口再生产类型实现了由“高出生、高死亡、低增长”型向“高出生、低死亡、高增长”型的转变,再向“低出生、低死亡,低增长”型的转变。人口发展经历了如下三个阶段:

第一阶段:无节制的人口自然发展阶段。这一阶段为新中国成立初期到20世纪70年代初期。集中表现为妇女生育时间早、生育间隔小、生育时间长、生育数量多。标志为:总人口年平均增长速度达到20.1‰,年均出生人口133万(排除三年困难时期)。这一时期人口增长主要受社会经济发展的影响,新中国成立后,国民经济迅速恢复,人们物质生活质量提高,生育水平迅速上升。1957年以前,全省的年出生率在30‰—37‰,到三年国民经济困难时期,生育水平受到生活条件的限制,1962年后经济复苏,生育得到补偿性的回升,1962年到1965年,全省出生率达到40‰以上,1963年更是高达47.3‰。出生人口数量除了1960年和1961年骤减外,其余年份出生人口是湖南人口发展60年中最高的,育龄妇女总和生育率一直在6以上。1966年开始的“文化大革命”,使刚起步的人口控制工作被迫中断,人口生育继续处于无节制的高生育状况,并一直持续到20世纪70年代初期。这一段时间,总人口死亡率从新中国成立初期的20‰迅速下降,除了1960年、1961年这两年外,死亡率基本稳定在10‰以内。湖南人口再生产类型在这一时期实现了由新中国成立初期的“高出生、高死亡、低增长”型向“高出生、低死亡、高增长”型的过渡。

第二阶段:计划生育控制人口发展阶段。这一阶段为20世纪70年代到90年代初期。集中表现为妇女生育年龄后移、生育间隔拉宽、生育时间缩短、生育数量减少。标志为:总人口年平均增长速度为13.9‰,年均出生人口113万。这一时期人口增长主要受计划生育政策的影响。20世纪70年代初期,我国政府已深刻感受到生育高峰带来的人口问题的严重性,1973年人口发展列入国民经济发展计划,计划生育工作开始在全省全面推广。1978年3月,人口控制政策写入中华人民共和国宪法。1980年,中共中央发表了《关于控制我国人口增长问题致全体共产党员、共青团员的公开信》,郑重向全国发出了“一对夫妇只生一个孩子”的号召。同时,国家计划生育政策在数量上进一步收紧,用“晚婚、晚育、少生”取代了“晚、稀、少”的提法。在全省城乡范围内,提倡晚婚、晚育、只生一个孩子,倡导“生男生女都一样”的社会新风尚。同时,十一届三中全会后,农村经济体制改革全面铺开,农村经济发生了翻天覆地的改变,农民的社会经济地位和生活水平有了质的飞跃,精神生活日趋丰富。反映在生育观念上,越来越多的农民生育观念开始改变,逐步向少生、晚生和“生男生女都一样”的方向转化。而城市由于其经济、文化和生活水平较高,人们在生育观念上也较快向晚婚、晚育、少生转变。1970年育龄妇女总和生育率为6.11,1973年降到4.56,1977年以后基本稳定在2.5左右。人口出生率由1973年的29.21‰降到1983年最低的16.48‰,虽然受生育高峰周期性的影响,1985年到1991年人口出生率回升到18‰—23‰,但是这一阶段的年均出生人口比上一个阶段减少了20万,总人口年均增长速度比上一个阶段下降了6个千分点。这一段时期的总人口死亡率受医疗卫生条件的改善,继续下降到6.5‰—8.5‰之间。湖南人口再生产类型实现了由“高出生、低死亡、高增长”型向“低出生、低死亡、低增长”型的过渡。

第三阶段:自我控制、自我调控的人口发展阶段。这一阶段为20世纪90年代以后。集中表现为育龄妇女总和生育率降至更替水平以下,计划生育率达到90%以上。标志为总人口年平均增长速度降为6.2‰,年均出生人口82万。这一时期人口增长受计划生育政策和社会、经济发展双重影响,而更多的影响来自后者。20世纪90年代,随着社会主义市场经济的建立与完善,全社会和经济的运转机制,政府和个人之间的关系,人们的价值观和理想追求、生活方式、行为方式,包括婚姻和生育观念受到不同程度的冲击。反映在生育问题上,虽然国家计划生育政策规定的、具有约束力的生育孩子数量指标,与家庭所预期的生育数量存在差距,但经过20年的计划生育工作、长时间的磨合,国家的计划生育政策已在一定程度上为大多数人所接受,人们把生育行为纳入了有计划的轨道。这一阶段,育龄妇女的生育率进一步降低,总和生育率从1991年以后均降至更替水平的2以下。年均出生人口比上一个阶段减少31万,年均6.2‰的总人口增长速度不足上一阶段的50%,年出生率基本稳定在11.5‰—12.5‰,死亡率稳定在7‰左右。这一阶段湖南人口发展进入低生育水平时期,总人口发展步入低增长轨道。

二、人口受教育程度大幅度提高,文化素质全面提升

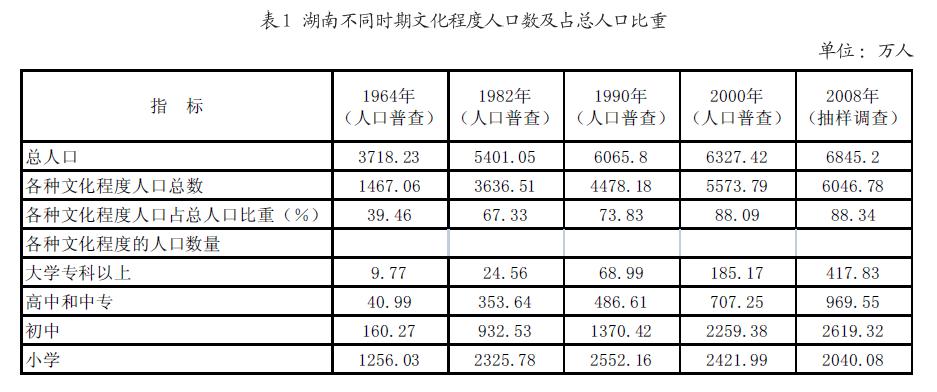

人口受教育程度作为人口社会特性的一个重要指标,在人口发展过程中,综合反映了人类的文明与社会的进步,同时也是一个国家或地区政治、经济、社会发展等方面的综合反映。1978年改革开放以后,特别是20世纪90年代以来,湖南的文化教育事业取得质的飞跃,人口受教育程度得到显著提高(见表1)。

湖南人口文化素质的提高经历了三个阶段:

第一阶段:初等教育发展,文盲率迅速下降。这一阶段为1949年到20世纪70年代末。新中国成立前,由于政治腐败,民生凋敝,教育事业处境艰难。据《湖南资料手册》(1949—1989年)有关数据计算,1949年,全省仅有规模极小的5所高等学校(私立学校1所),321所中学。每10万人口中,在校大学生9人,中学生383人,小学生6437人,全省文盲率高达80%。新中国成立后,随着社会经济的发展,湖南的各级各类教育都有很大的发展,但以小学和中学的普及教育发展最为显著。1953年全省7岁到11岁学龄儿童入学率仅为47.24%,1961年上升到80.50%,1978年后稳定在97%的水平,到20世纪70年代末期,湖南小学教育已经基本普及,文盲率迅速下降到26.46%(1982年普查数据)。这一时期的普通中学也发展迅速。1949年到1976年,全省各级学校在校学生总数增长4.65倍,由207万人增加到1169万人。增长最快的普通中学在校学生人数由11.4万增加到320.5万,增长了27倍,年均增长13.14%。各级学校在校学生占全省总人口比重,由1949年的6.93%增加到1976年的22.90%。

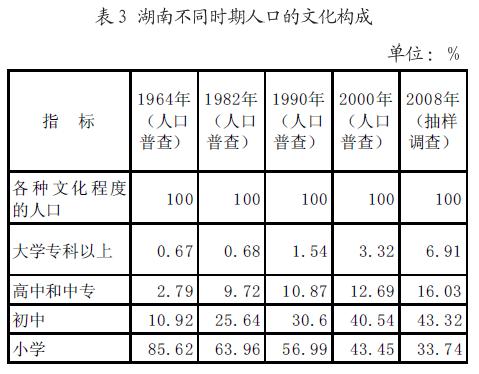

第二阶段:中高等教育发展,大学文盲比迅速上升。这一阶段为1977年到20世纪末期。1977年恢复高考,湖南的中高等教育发展迅速,中等教育发展快于初等教育,高等教育发展快于中等教育是这一时期湖南教育发展的一个特征。从全省普通高校在校学生看,1977年到2000年增长了8.9倍,年平均增长10.04%,普通中等学校增长了7.07倍,年平均增长9.09%,而中学和小学则基本持平。从几次人口普查数据看(见表3),这一时期湖南人口文化程度的提高呈现三个显著特点:

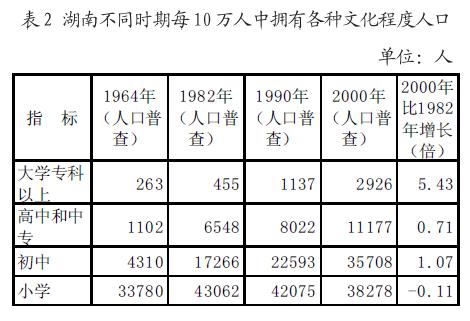

一是大学专科以上文化人口迅速增长,小学文化人口减少。2000年全省每10万人中,具有大学专科及以上文化的人口达到2926人,比1982年增加5.43倍,更是比1964年增加10.13倍。每10万人中具有小学文化的人口2000年比1982年减少了4784人,主要是这一时期出生率下降,小学适龄人口减少,同时低文化人口继续接受更高层次文化教育所致。

二是人口文盲率大幅下降,大学文盲比迅速上升。1982年时全省仍然有943.97万文盲半文盲人口,文盲率达到26.46%,当时的大学文盲比仅为2.6∶100。1990年,全省文盲半文盲人口减少到742.56万人,文盲率也降到16.99%,大学文盲比仍然较低,只有9.3∶100。2000年,全省文盲半文盲人口减少到294.96万,文盲率也降到历史最低点,即5.99%,大学文盲比上升到62.8∶100。

三是成人教育成果喜人。2000年人口普查数据显示,全省通过成人学历教育取得相当于高中及高中以上文化程度教育的人口达143.8万人。高校恢复招生后,由于“文化大革命”持续了10年时间,几乎耽误了两代人的学习,高校招生远远不能满足需要,加之部分已参加工作的大龄青年已不可能再返回学校读书,适应形式需要,函大、夜大、职大、电大、自考等等成人学历教育应运而生,为在职在岗的人员提供了再次深造学习的机会。据《湖南教育事业统计年鉴》(2000年),湖南独立设置的成人高校31所(含部属学校1所),有48所普通高校举办函授、夜大、成人脱产班等成人高等学历教育。2000年,全省的成人学历高等(含大学本科和专科)教育有毕业学生55599人。成人教育成为教育发展的一大特色,形成这一时期没有围墙的高等教育。

第三阶段:教育层次由低向高递进,文化构成趋于合理。这一阶段为2000年到2008年。改革开放后,湖南中高等教育发展比较快,但是由于“文化大革命”教育问题上的历史欠账以及湖南经济发展水平的限制,湖南文化教育事业发展仍然缓慢,人口总体受教育程度特别是接受高等文化教育人口在全国处于偏低的水平。2000年人口普查,全省每10万人口中具有大学专科及以上文化的人口2926人(见表2),在全国31个省市区中排第20位,比全国平均水平3611人少685人。20世纪90年代末期,随着“科教兴湘”战略的实施,湖南加大了文化教育事业投入,特别是20世纪90年代末期,湖南和全国一样大学扩招,教育层次结构趋向基本合理,初步形成了初等、中等、高等三级教育递进同时发展的局面。从几组数据看:2000年到2008年,全省每10万人口在校大学生由387人增加到1386人,增加了2.58倍,年均增长17.3%;普通高等学校在校学生数由25.3万增加到94.9万,增加了2.75倍,年均增长18%;普通中等学校在校学生数由25.8万人增加到76.4万人,增加了1.96倍,年均增长14.5%。据2008年抽样调查数据测算,2008年,全省每10万人口中具有大学专科及以上文化人口6104人,比2000年增加了1倍多,在全国31个省市区中排位上升到第16位,比全国平均水平6294人少190人,差距在进一步缩小。

教育的层次结构决定了人口的文化构成,随着教育纵向层次不断由低层次向高层次递进,人口中受高等教育的比重越来越多,高文化程度的人口群体逐年增多,低文化程度的人口群体逐年减少,人口平均受教育年限逐年增加。从全省人口文化构成看(见表3),2000年到2008年的8年时间里,大专以上文化程度人口所占比重由3.32%上升到6.91%,上升了1倍多。高中中专和初中文化程度人口比重也分别上升了3.34、2.78个百分点,小学文化程度人口比重下降了9.71个百分点。2000年,全省15岁及以上人口平均受教育年限为7.8年,2008年提高到8.63年,人均受教育程度达到了初中文化水平。作为综合反映一个人口群体文化素质高低的人口平均受教育年限指标,它的上升是总人口群体受教育程度向高文化的一种递进,湖南人口文化构成倾向合理化。

三、人口城市化进程加快,逐步迈向新型城市化

新中国成立以来,湖南城镇化的发展从较低的水平起步,经过一条曲折的发展历程,逐步向新型城市化迈进。60年间,湖南城镇总人口从235.95万人增加到2885.25万人,翻了3番多,城镇化率由7.9%提高到42.15%,上升了4.3倍。60年来,湖南城镇基础设施不断完善,城镇体系趋于合理,城镇实力显著增强,初步形成了城乡互动、协调发展的格局。目前,湖南正朝着经济高效、功能完善、资源节约、环境秀美、城乡协调、社会和谐的新型城市化目标迈进。

(一)人口城市化发展经历四个阶段

1949—1978年为起步阶段。1949年新中国成立,湖南只有长沙和衡阳两座城市,合计人口不到50万,全省城镇人口235.95万人,城镇化率仅7.9%,比当时全国10.35%的平均水平低2.45个百分点。1949年到1954年,城镇人口在总人口中的比重,基本上保持在8%左右。“一五”计划时期,城镇人口有所增加,城镇人口比重上升到9%。1958年开始的“大跃进”,在脱离实际的国民经济发展高指标指导下,大办钢铁、工业,盲目扩大基本建设规模,使城镇人口急剧增长,1959年比1958年,全省总人口增加了19.23万,而城镇人口增加了141.74万,城镇人口比重上升到13.39%。这种城镇人口的盲目增加,使当时的城乡人口比例失调,在20世纪60年代初开始实行调整国民经济结构中,被迫压缩城镇人口,精简机构,下放职工等措施,形成60年代城乡人口的倒流现象,1962年比1961年,城镇人口减少了近100万,城镇人口比重回落到10.68%。1964年以后湖南城镇人口比重基本稳定在10%的水平。

1978—1990年为缓慢发展阶段。1978年改革开放之初,湖南有长沙、株洲和邵阳3个地级市,湘潭、岳阳、益阳、常德、衡阳、郴州和冷水江等7个县级市,建制镇154个,城镇总人口593.86万人,占总人口的比重仅为11.5%。从当时全国各省的数据看,湖南的城镇化率比全国平均水平17.92%低6.42个百分点,在中部六省中仅比河南稍高。1978年改革开放后,乡村劳动生产率大幅提高使农村剩余劳动力剧增,经济体制改革使城镇非正规部门就业潜力初步显现,城镇吸纳劳动力能力增强,推动了城镇化的进程。1990年人口普查,全省城镇人口增至1093.82万人,与1978年比较,城镇人口增加500万,占总人口比重升至18.03%,城镇化率平均每年上升0.54个百分点。但是,湖南城镇人口比重在全国仍属较低水平,1978年到1990年人口普查,全国城镇人口比重上升了8.28个百分点,湖南同期仅上升6.53个百分点。1990年,湖南城镇人口比重比全国平均水平低了8.17个百分点,在全国位列第25位。

1990—2000年为稳步提升阶段。1990年以来,特别是邓小平南方讲话发表之后,改革开放力度进一步加大,全省国民经济增长势头强劲,到2000年,全省国内生产总值连续9年保持8%以上的增长速度,为城镇化的推进奠定了良好基础。与此同时,国家实行了市领导县的体制和县改市、乡改镇的政策,并降低了城镇建制标准,使湖南城镇化进程呈明显加快之势。2000年人口普查,全省城镇人口达到1915.92万人,与1990年人口普查比较,城镇人口增加了822.1万人,年均增长5.77%,城镇化率从18.03%提高到29.75%,上升了11.72个百分点,年均上升了1.17个百分点。这期间湖南城镇化率增长速度高于全国平均水平,按城镇化率排序,10年时间,湖南省在全国的位置前移了4位,由第25位上升到第21位。

2000—2008年为快速发展阶段。2000年以后,湖南省以新型工业化带动,统筹城乡发展,坚持规划引导、基础先行、产业支撑,构建以长株潭城市群为核心、市州中心城市为重点、县城和中心镇为依托的城镇体系,加快推进城镇化进程。全省城镇化水平快速提升,城镇体系趋于合理,城镇聚集能力和辐射力明显增强,初步形成了城乡互动、协调发展的格局。这期间全省城镇化步伐进一步加快,2008年,全省城镇化率达到42.15%,比2000年提高12.4个百分点,年均提高1.55个百分点。2008年全省城镇总人口达到2885.25万人,比2000年人口普查时增长50.6%,年均增长5.25%,远远大于同期全省总人口年均增长0.53%的幅度。2008年,湖南城镇化的发展仍然比全国平均水平低3.55个百分点,但与全国的差距在缩小,城镇化率在全国的排位上升到第18位。

(二)人口城市化发展实现两个转变

一是从外延扩张为主向内涵提升的转变。改革开放初期,湖南城镇化的推进主要通过实行县改市、乡改镇,由城镇数量的迅速增加和城镇人口的急剧扩张推动城镇化进程,这一时期城镇发展的一个标志就是城镇数量的急剧增加。2000年,全省地级市和县级市达到29个,比1978年增加了19个;建制镇为1055个,比1978年增加901个。建制镇数量的快速增长,主要体现在20世纪90年代中期,受国务院调整建制镇标准和撤区并乡建镇的影响,1978年,全省建制镇数量为154个,1990年为628个,1998年突破1000个大关,到2000年为1055个。1990年到2000年,建制镇平均每年增加了43个。据2000年人口普查资料,全省城镇镇人口为690.15万人,较1990年普查时增加361.95万人,增幅接近1倍。

进入21世纪,特别是党的十六大以来,湖南城镇化的发展在继续扩容的同时,更加注重发展城镇的内涵,加强城镇基础设施建设,改善城镇人居环境。2008年,全省地级市和县级市仍然为29个,建制镇1101个,比2000年只增加46个。全省29个设市城市建成区面积比2000年末扩大396平方公里,新建道路2673公里,新增公交运营车辆2484辆,新增供应煤气总量118万立方米/日,新增供应液化石油气总量212吨/日,新增污水集中处理能力134万立方米/日,新增垃圾无害化处理能力5003吨/日。湖南城镇化的发展实现了从外延扩张为主向内涵提升的转变。

二是从单个城镇发展向城市群发展的转变。湖南城镇人口的地域分布,呈现东、中、西三个明显的不同地带,全省的城镇人口主要集中在京广铁路沿线、洞庭湖周围的平原地区以及湘中地区。十六大以来,城镇化的发展呈现出以东部城市群为依托,渐次向西部加速展开的特征,初步形成了“一点一轴二带”的发展格局。“一点”即长株潭城市群,包括了1个特大城市,2个大城市,15个县级市(区)和185个建制镇。“一轴”即沿107国道呈南北向的城镇发展轴,北达临湘,南抵郴州,平均相距不足70公里。“二带”一是沿320国道和湘黔铁路呈东西向的城镇发展带,二是沿长沙经益阳、常德,到张家界、吉首的高速公路。通过“一点一轴二带”,串联了全省20个大中小城市,约占了全省设市城市的70%。

1992年,湖南提出“放开南北二口,拓宽三条通道,建设五区一廊,加强西线开发”的对外开放战略,明确提出把发展京广铁路沿线六市,包括长沙、株洲、湘潭、衡阳、岳阳和郴州作为全省经济发展的重点,湘东成为湖南经济优先发展区域带。1997年,长株潭经济一体化正式启动,“十五”期间,省委、省政府将长株潭经济一体化作为湖南发展的增长极。2006年,省委书记张春贤在省第九次党代会上强调:加快以长株潭为中心,以一个半小时通勤为半径,包括岳阳、常德、益阳、娄底、衡阳在内的“3+5”城市群建设。2007年底国务院正式批准长株潭城市群为全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革实验区。

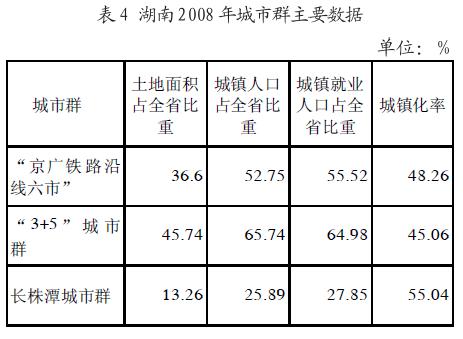

从2008年几组数据看(见表4),“京广铁路沿线六市”土地面积占全省的36.6%,承载着全省52.75%的城镇人口,容纳了全省55.52%的城镇就业人口,城镇化率达到48.26%,比全省平均水平高6.11个百分点。“3+5”城市群土地面积占全省的45.74%,承载着全省65.74%的城镇人口,容纳了全省64.98%的城镇就业人口,城镇化率达到45.06%,比全省平均水平高2.91个百分点;其中的长株潭三市土地面积占全省的13.26%,承载着全省25.89%的城镇人口,容纳了全省27.85%的城镇就业人口。目前三市的城镇人口突破726万人,城镇化率达到55.04%,高出全省平均水平12.89个百分点。这些人口密集的城市群,成为湖南人口集聚能力、经济密度集聚能力、第二、三产业集聚能力和资本集聚能力的中心。湖南城镇化的发展实现了从单个城镇发展向城市群发展的转变。

(湖南省统计局人口和社会科技统计处 执笔:邓艳)