永州,位于湖南南部,五岭北麓,湘江上游,湘粤桂三省区结合部。永州古称零陵,因舜帝南巡崩于宁远九嶷山而得名。隋初设置永州总管府,永州、零陵从此一地二名。又因潇水与湘江在城区汇合,永州自古雅称“潇湘”。1995年11月,经国务院批准,撤销零陵地区,设立地级永州市。永州现辖九县两区,总面积2.24万平方公里,人口583.22万人。

新中国成立以来,永州人民在中国共产党的领导下,同心协力,艰苦创业,战胜种种艰难困苦,走过了光辉灿烂、硕果累累的60年。特别是党的十一届三中全会以来,历届市委、市政府尤其是新一届市委、市政府团结带领全市人民,高举中国特色社会主义伟大旗帜,认真落实科学发展观,始终坚持以经济建设为中心,励精图治,奋发图强,大力推进经济社会发展,全市经济实力显著增强,社会事业全面进步,城乡面貌日新月异,人民生活大幅改善,实现了由温饱不足向总体小康的历史性跨越。如果说,从1949年到1978年的第一个30年为永州的经济社会发展打下了基础,那么,从1978年到2008年的第二个30年则是永州实现科学发展的“跨越之旅”,是永州广大干部群众思想解放和观念更新最明显的时期,是永州市经济社会发展最快、最好、综合实力显著增强的时期,也是全市人民得到实惠最多,生活改善最大的时期。2008年,永州市人均GDP约1700美元,在实现总体小康的基础上,已进入全面建设小康社会的发展阶段。数字记录经济社会发展历程,也真实地见证着新中国成立60周年永州翻天覆地的变化。

一、经济实力强起来

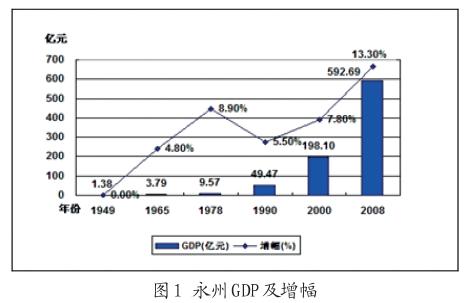

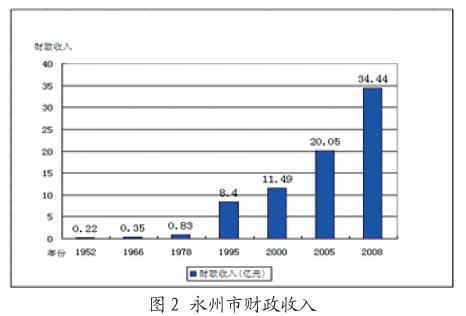

新中国成立前的永州,经济落后,生产力水平十分低下,田园荒芜,百业凋零,物价飞涨,民不聊生。1949年全市国内生产总值仅1.38亿元,人均54.1元。到1952年全市财政总收入也仅0.22亿元,财政总支出0.05亿元;城乡居民年末储蓄余额62万元,人均0.22元。新中国成立后,永州人民在党和政府的领导下,艰苦奋斗,开展了大规模的社会主义经济建设。特别是党的十一届三中全会以来,以家庭联产承包责任制为标志的农村改革稳步推行,从全市政治、经济、文化、社会等各个领域的改革全面展开,极大地调动了各行各业、各族人民的积极性。经济发展被注入新的活力,社会生产力进一步解放,社会经济进入空前繁荣时期。2008年,全市经济总量迈上新台阶,地区生产总值达到592.68亿元,比1949年和1978年分别增长429倍和61倍(见图1)。前30年GDP现价年均递增7%,改革开放30年现价年均递增14.7%。人均GDP达到11554元,约合1700美元,比1949年和1978年分别增长213倍和51倍。特别是非公有制经济从无到有,逐步成长壮大,成为我市经济发展的生力军。2008年全市非公有制经济创造的GDP达到335.99亿元,占全市GDP总量的56.7%。2008年全市财政总收入34.44亿元(见图2),财政总支出93.18亿元,比1952年分别增长156倍和1863倍,分别年均递增8.9%和13.6%。2008年末城乡居民储蓄余额396.01亿元,分别比1952年和1978年增长57392倍和1613倍,人均储蓄余额6790元,分别增长28292倍和1189倍。

二、产业结构优起来

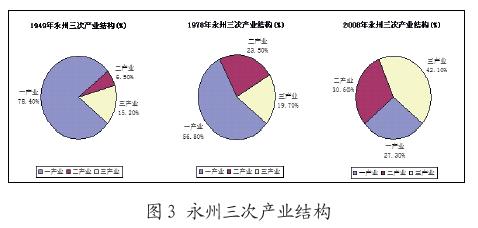

三次产业结构反映一个国家和地区的经济发展水平。发达国家在工业充分发展的同时,服务业得到相应发展,其产业结构普遍呈现出“三、二、一”的结构模式。永州是个农业大市。1949年,永州第一、二、三产业结构的构成为78.4∶6.5∶15.2,呈现典型的农业自然经济特征,第二、三产业发展十分落后。新中国成立后到1978年,我市工业化建设从开始启动到进入初级发展第一阶段,轻重工业发展不平衡,除原煤、炼铁、化工等少数重工业外,多数为纺织、造纸等轻工业。服务业也处于起步阶段。传统农业在三次产业结构中始终占据老大地位。1978年,第一、二、三产业的结构构成为56.8∶23.5∶19.7。党的十一届三中全会以来,永州市围绕经济发展这个中心,努力调整产业结构,大力推进“三化”建设。特别是近10年来,永州市加大了对工业的投入和技改,累计投资达515.2亿元。以工业为核心的第二产业迅猛发展,带动了第三产业以及整个经济步入快速发展轨道。2008年,全市三次产业结构的构成为27.3∶30.6∶42.1(见图3)。其中,第二产业增加值实现181.46亿元,历史上第一次超过农业,在三次产业结构中占据第2位,第一、二、三产业的结构位次实现了“一、三、二”向“三、二、一”的历史性转变。

三、开放带动活起来

永州是沿海的内地,内地的前沿,是湖南直达两广、两南(海南、大西南)和港澳的主要通道,如今是实施国家“中部崛起”战略的前沿和“9+2”泛珠三角经济圈的腹地,具有得天独厚的地理优势和厚积薄发的经济潜力。党的十一届三中全会后,特别是20世纪80年代原零陵地区被省委、省政府批准为全省改革开放过渡试验区以来,历届市委、市政府根据永州的区位优势,抓住机遇,以改革促发展,以开放促开发,先后提出了“兴工、促农、扩城、活商”和大郊区战略发展思路。迈入新世纪,永州市委、市政府提出了大力发展生态环保效益型经济的战略构想,以发展为主题,以结构调整为主线,全市上下齐心协力推进“三化”(农业产业化、工业化、城市化),努力建设“两型”(资源节约型、环境友好型)社会。经济发展和城市建设的巨大成就,为海内外朋友来永州投资提供了日趋完善的软硬件环境,拓展了更为广阔的合作领域,使永州改革开放逐步形成了全方位、多层次、宽领域的格局。

招商引资增势迅猛。2008年,全市累计引进外资项目26个,实际利用外商投资2.91亿美元,比2000年增长10.4倍,年均增长33.9%。实施省外内资项目68个,实际到位内资168亿元,年均增长30%。大批先进产业及工业项目的引进,扩大了全市工业总量,改善了工业内部产业结构,也加快了国有企业的改制步伐。2008年,全市规模工业增加值中,外商及港澳台投资企业完成工业增加值11.67亿元,占全市比重达10.9%。外资来源也由港澳台地区为主发展到东南亚、日本、韩国、欧洲、美国等10多个国家或地区。利用外资水平不断提高,引进大项目不断增加。2008年合同外资平均单项规模达1206万美元,新批投资总额千万美元以上的重大项目共5家。市属国有工业企业在对外开放推动下改革改制,为我市国有企业发展带来了蓬勃生机。冷水滩纺织厂率先成为全市国有工业第一家“国企改民营”的企业,美印、万利也成功地由工业企业改制为第三产业企业。

对外贸易形势喜人,出口产品结构不断优化。2008年全市实现外贸进出口额1.64亿美元,比2000年增长4.9倍。永州经济外向度不断提高,现与世界20多个国家和地区建立了贸易往来关系,港澳、欧盟、东盟、美国及日本已成为我市主要出口基地。出口产品从农副产品为主逐步转向以工矿产品为主,从初级产品为主逐步转向以工业制成品为主。轻工、机电、纺织、五金、食品罐头、有色金属已成为我市出口创汇的重要来源,出口对我市经济增长和拉动作用逐步提升。

产业转移承接基地建设取得丰硕成果。蓝宁道新加工贸易走廊建设是实施省委、省政府“敞开南大门,对接粤港澳”战略部署的重大平台。永州市用“承接产业转移是发展新型工业化必经之路”的使命感,按照“放权搞活,扩园做强”的思路,以园区为载体,合理布局产业,创新投入方式,鼓励多元投资,加快基础设施建设,建好承接平台,将区位优势、人缘优势、资源优势、成本优势、生态优势转化为承接产业转移的巨大生产力。近6年来,蓝宁道新加工贸易走廊重点发展劳动密集型加工贸易产业。共承接沿海产业转移项目1850个,累计实际利用外资3.99亿元,涉及电子、针织,服装、鞋帽、制药等数十个行业,吸纳就业人员21万人。特别是以承接沿海产业转移为主要特征的工业和投资增势良好。2003年以来,四县规模工业增加值年均增速分别超过全市平均水平56.4、24.9、17.1和15.9个百分点,宁远、道县全社会固定资产投资分别超过全市平均水平11.3和6.6个百分点。开放带动助推蓝宁道新四县经济发展彻底改变了6年前明显落后于全市平均水平的局面。蓝山县的外向型加工贸易产业从无到有,不断发展壮大,其中毛织加工企业就有480家,成为全国第三大毛针织加工县。凤凰园、祁阳、萍洲等工业园区招商引资和承接沿海产业转移工作也取得了显著成绩。2008年末,全市7个省级工业园区累计入园企业160个,投产企业137个,当年实现规模工业增加值48.47亿元,占全市规模工业增加值45.2%,拉动全市GDP增长两个百分点。

四、农业经济稳起来

农业历来是永州的优势,但新中国成立前的永州,广大农村长期处于原始落后状态,农业基础设施十分薄弱,水旱病虫灾害连年不断,农民基本上是“靠天吃饭”。新中国成立后,党和政府特别重视农业的发展,注重加大对农业基础设施建设的投入,使农业生产条件大大改善,农业生产后劲明显增强。全市建成各类水利工程20多万处,其中各类水库1300余座,建成了双牌与涔天河两座大型水库及灌溉渠道,工程总蓄、引、提水量达30亿立方米,全市有效灌溉面积346万亩,旱涝保收面积220万亩。双牌水库系当时全省最早、规模最大的水库,陶铸同志为此专门题写了“双牌水库”4个大字。

农业生产条件的逐步改善,特别是1978年后农村联产承包责任制的广泛推行,全市农业、农村经济焕发了勃勃生机,推动农业生产快速发展。进入21世纪以来,我市立足于区位和资源优势,瞄准两广市场,全方位接受沿海发达地区的经济辐射,加快农业结构调整和农业产业化进程,努力把永州建成沿海发达地区的劳动力和农产品供应基地,基本实现了由传统农业向现代农业的转变。2008年,全市农林牧渔业总产值达298.44亿元,比1952年和1978年分别增长136倍和44倍。改革开放30年,年均递增13.5%。主要农产品大幅增加。2008年,全市粮食总产量309.18万吨,生猪出栏739.5万头,水产品13.84万吨,烟叶3.82万吨,水果82.59万吨,分别比1949年增长5.3倍、19.2倍、47.7倍、127.8倍和344.1倍。

农业内部结构逐步改善,农业产业化进程不断加快。全市林牧渔业产值占农业总产值的比重已由1949年的23.9%提高到1978年的25.7%,2008年达到54.3%。农产品专业化基地建设取得重要进展。全市已基本建成优质稻、果蔬、竹木等七大原料生产基地,确保本地农产品加工企业的原料需要。2008年,全市市级以上龙头企业创办、领办、带动建成农产品原料基地2600多个,开发面积440万亩,天龙米业公司自办基地两万多亩,订单基地30万亩。2008年,全市年出栏千头以上生猪养殖大户906个,其中万头以上生猪养殖大户20个。全市有特色专业乡镇50个,特色专业村1600多个,年产值10万元以上的特色种养专业户15万多户。江永“四香”产业发展到14.4万亩,道县蔬菜发展到39.6万亩,双牌的黑山羊、东安的白果、零陵的异蛇养殖及异蛇酒产业均已发展到了较大规模。

农产品加工特别是龙头企业如雨后春笋般发展壮大。2008年,全市农产品加工企业发展到2765家,其中国家级龙头企业达到两家,省、市级龙头企业分别达到19家和85家,实现销售收入94亿元。熙可、永罐、泉辉的果蔬罐头和金浩植物油畅销欧美、日韩及东南亚国家。全市已基本建成优质稻、油脂、畜禽、烟草、药材等七大重点农业产业链。其中植物油年加工能力26万吨,果蔬加工能力35万吨,均居全省第1位。粮食、竹木加工能力分别达150万吨和200万立方米,分列全省第3、4位。七大产业链每年创造的产值超过170亿元,带动75万农户每年增收6亿元。七大产业链成为全市经济的重要支柱。2005年,永州市被评为“全国农业产业化工作先进单位”。

农村劳动力流动加快,推动了土地流转和农业生产方式的变革。改革开放以来,我市外出打工创业人数每年都在100万以上。2008年,全市农村土地经营权流转面积108.3万亩,占全市耕地总面积24.6%。全市涌现各类农民专业合作组织628个,合作组织成员达19.69万户。

新农村建设方兴未艾。我市把农村饮水安全工程、通村公路及农村能源建设作为改善民生、建设社会主义新农村的重要工作来抓,按照“先急后缓、先重后轻、突出重点、分步实施”的总体要求,加强工程建设管理,确保了新农村建设项目顺利实施,并取得了明显成效。近10年来,全市共投入农村饮水安全工程资金1.8亿多元,共兴建各类农村饮水安全工程2400多处,使54.6万农民告别了饮水困难和饮水不安全。全市涌现新农村建设示范村720个。2008年完成通畅工程2595公里,通达工程1100公里,完成通乡公路改造480公里,修建通村公路2482公里。全市1300个村完成“三清三改”,兴建农村沼气池7229口。全市农村的交通状况、农民生活环境及质量得到明显改善。

随着农林特产税、农业税的取消,小学免收杂费、课本费及家电下乡逐步推开,全市农民减负增收的愿望真正得到实现,所得实惠越来越多,农村居民对下乡家电及一系列消费优惠政策普遍满意,农民消费升级的趋势逐渐显现。

五、工业发展快起来

1949年,全市工业基础极其薄弱,只有少数几家官办企业和一些私营企业及手工业作坊。普遍规模小,技术落后,生产能力低,工业总产值只有0.12亿元。其中轻工业占75%,重工业只占25%。主要工业产品发电量只有两万千瓦小时,原煤到1954年才有5.6万吨,水泥到1959年才有0.5万吨。

新中国成立后,国家没收了官僚资本,完成了对手工业和资本主义工商业的社会主义改造,建立了公有制为主体、集体经济与个体、私营经济等多种所有制经济共同发展的基本经济制度。国家对工业的投资逐步加大,一批工业企业相继建成投产,工业内部结构有所改善,主要工业产品种类有所增多,产量增加。

改革开放30年来,全市工业发展进入快车道。工业生产规模迅速扩大,2008年,全市规模工业企业达到571家,产值过亿元企业达到52家。全市工业总产值实现435.84亿元,比1949年和1978年分别增长3632 倍和91倍,前30年年均递增13.5%,改革开放30年年均递增16.2%。其中规模工业产值、销售产值分别达到332.13亿元和328.50亿元。工业增加值占GDP的比重上升到25.4%,比1978年增加了5.5个百分点。主要工业产品种类齐全、产量大幅增加。从1978年到2008年,全市钢材和十种有色金属从无到有,分别达到20.51万吨和4.08万吨;水泥从27.02万吨增加到414.81万吨,增长15.3倍;发电量从5.13亿千瓦小时增加到28.9亿千瓦小时,增长5.6倍;卷烟从0.93万箱增加到43.16万箱,增长44倍;皮鞋从3.43万双增加到640万双,增长186.6倍;机制纸及纸板从1.62万吨增加到23.48万吨,增长14.49倍;汽车制造、冶炼、建材、制药、食品加工、造纸、卷烟等企业从无到有,逐步培育、发展成全市支柱产业。长丰集团从汽车修理的小军工厂逐步发展壮大为年产值过20亿元的汽车制造大型企业,并跻身中国500强。零陵卷烟厂、湘江纸业等企业通过改革改制,已发展成为全市支柱产业和重点纳税大户。同时,全市涌现出电子、制药等资本、技术密集型高新技术企业34家,传统产业正向高端化、两型化、高新化产业发展。

民营工业异军突起。经过多年的发展,2008年,全市民营规模以上工业企业达到497家。民营工业实现增加值72.96亿元,占全市工业增加值的68.2%。熙可公司已成为全国最大的柑橘加工企业。天龙米业和银光粮油公司的大米双双被评为“中国名牌”产品,实现了我市“中国名牌”零的突破,进入全省“大米加工企业五强”。金浩植物油公司成为全省“食用油加工企业五强”之首,“金浩”获中国驰名商标。

工业经济效益稳步提高。全市规模以上工业实现主营业务收入309.24亿元,实现利税36.97亿元,盈亏相抵后实现利润12.24亿元。工业产品产销衔接良好,全年规模以上工业企业产销率98.9%,规模以上工业经济效益综合指数为220.49%。

六、第三产业旺起来

1949年,全市以农业自然经济为主,商品经济很不发达,百货奇缺,市场萧条,城乡购买力低下。邮电通信事业更加落后,全市没有一户电话,邮电业务总量只有5.2万元,到1950年全市也只有35户电话。

新中国成立后,在对民族工商业改造的基础上,建立了以国有经济为主导的社会主义商业体系,为支持工农业生产,繁荣市场,稳定物价,保障供给等发挥了重要的作用。但物资缺乏,供应紧张的现象仍严重存在,主要生活必需品基本上是卖方市场。为保障人民基本生活需要,政府相关部门颁发的粮票、布票、油票、糖票等各种票证多达数十种。这种现象在改革开放后,逐步有了根本的转变。全市围绕建立社会主义市场经济总体目标,在发展生产,促进流通,保障和改善人民基本生活需要等方面推行了一系列改革,大力发展第三产业。特别是鼓励和支持城乡个体工商业的发展壮大,推动经济繁荣,各种商品琳琅满目,花色品种繁多,市场供应充足。各种商品很快成了买方市场,消费者有了充分选择的余地。2008年,全市服务业增加值实现254.91亿元,在三次产业结构中由1978年的19.7%上升到42.1%,提高了22.4个百分点。实现社会消费品零售总额170.44亿元,分别比1949年和1978年增长349.7倍和41倍。其中,城市消费品零售额49.29亿元,县及县以下消费品零售额121.14亿元,分别比1996年增长2.95倍和2.87倍。这说明,城市消费在大幅增长的同时,农村消费能力也在大幅提高,且消费潜力巨大。全市市场网点建设和限额以上批零企业发展步伐加快。2008年全市有市场网点346个,商品成交额过亿元的市场11个,限额以上批零企业153个,其商品销售额达84.98亿元,比2000年增长2.46倍。

随着人们生活节奏的加快,生活水平不断提高和消费观念的逐渐转变,城乡消费结构逐步优化,消费热点、亮点不断涌现。一是全市住宿餐饮业快速发展,成为拉动消费的生力军。2008年,住宿餐饮业零售额实现24.66亿元,占消费品零售总额的比重为14.5%,比1978年增加了11.8个百分点。二是文娱、教育、美容等服务性需求呈现稳步上升态势。其中限额以上批零企业的化妆品类、金银珠宝类、家用电器和音像器材类、体育娱乐用品类和电子出版物及音像制品类等销售额均大幅增长,继续保持领先势头。三是汽车、住房、旅游消费快速增长。2008年,全市限额以上汽车销售企业汽车类销售额达1.62亿元,比1999年的0.37亿元增长3.40倍。2009年由于受“汽车下乡”和“小排量汽车购置税减半”等国家政策因素拉动,我市汽车市场销售更旺。上半年全市汽车销售额实现2.14亿元,同比增长1.55倍。2008年全市商品房销售面积107.7万平方米,其中住宅销售101.7万平方米。外出及入境旅游人数大幅增加,全市旅游总收入达39.86亿元,比1991年的660万元增长604倍,接待国内外游客736.2万人次,同比增长14%。

邮电通信事业迅速发展,城乡信息化建设驶入快车道。改革开放30年来,全市先后全面实施“165”、“418”和“155”等通信工程,在全市建立起现代化通讯网。电话全部实现了交换程控化,传输数字化,线路光纤化。移动通信也由模拟手机实现了数字化并已进入了3G时代。2008年,全市电信业务收入和邮政业务收入分别达10.99亿元和1.23亿元,邮电业务总量比1949年的5.2万元增长72205倍。全市固定电话用户达56.56万户,比1950年增长16160倍。移动手机变得越来越小,功能越来越多,而价格则越来越便宜,使用越来越方便、快捷,它再也不是什么显示身份的象征,而成为老百姓最普通的通讯联络工具。2008年全市移动电话用户达110.04万户,城镇每百户居民家庭拥有移动电话164部,农村达到81部。随着移动通信和网络建设的飞速发展,互联网用户也在迅速增加。2008年末,全市城镇每百户居民家庭拥有电脑41台,互联网用户达14.53万户,比上年增长46.3%。党政机关、大中企业和事业单位基本实现了远程计算机联网。

七、重点建设火起来

1949年,永州城乡满目疮痍,交通运输十分落后,境内仅有湘桂铁路、衡桂公路约数10公里。运输工具只有7辆,陆路运输主要靠肩挑背扛,水路运输则靠风帆船和拉纤。城乡房屋破旧,道路崎岖不平,几乎没有自来水、公园、绿地等公共设施。

新中国成立以后,全市在对工业、农业等生产部门投入大量资金用于扩大生产规模,增强生产能力,搞好技术改造的同时,还对交通、城镇等基础设施进行了持续投资建设。但由于永州地处偏远,基础薄弱,底子太差,投资建设缺乏重点、亮点,永州的面貌变化缓慢。1978年,全市几乎没有水泥公路,更不要说高等级公路和高速公路。从南六县到零陵,汽车从早晨颠簸到黄昏,一路黄沙一身尘。党的十一届三中全会以来,加大投资力度,增强投资对经济增长的拉动作用已成为各级政府的共识。投资增长进入全市长期持续发展的快速上行通道。改革开放30年,全市累计完成全社会固定资产投资总额达1582.3亿元。特别是近5年来,永州不断加大基础设施规划、投资与建设力度,累计完成全社会固定资产投资额1048.83亿元,年均增长32.9%。其中基础设施投资达433.08亿元,年均增长27.63%。2008年全市完成全社会固定资产投资额达358.4亿元,比上年增长41.9%,增幅排全省第一位。比1978年0.6亿元增长597倍,年均递增23.7%。投资对经济的贡献率为53.5%,拉动全市地方生产总值增长7.1个百分点。

重点建设成绩斐然。2008年实施500万元以上新项目1019个,其中,5000万元以上项目75个,亿元以上项目24个。农电改造全面完成。2008年新增发电机组装机容量9.78万千瓦,新增11万千伏及以上变电设备6.13万千伏安,永州北500千伏安输变电工程竣工投运,永州南500千伏安输变电工程开工建设,2个220千伏、4个110千伏和7个36千伏变电工程竣工投产。这些工程将从根本上解决永州电网的瓶颈制约,为加快推进“蓝宁道新”加工贸易区建设提供充足的电力保障。涔天河水库扩改及流域国土综合整治前期工作取得重大进展。

立体交通畅粤桂。永蓝、厦蓉、道贺3条高速公路和湘桂铁路扩改提速工程相继开工,邵永高速公路正在进行路面铺装,冷东公路、省道323道县至永安关公路基本建成,永连公路加铺改造基本完工。随着洛湛铁路永州段完成铺轨、投入运营,江华瑶族自治县数十万瑶胞迎来了历史上第一列火车。千里瑶山企盼了百年的火车梦想终于成为现实。2008年,全市新增公路里程899公里,境内公路总里程达18579.9公里,其中高速公路109.2公里。全市完成通乡公路改造480公里,修建通村公路2482公里。全市公路通村率达96.3%,建制村客运班车通达率65%。全市全社会货物周转量达94.18亿吨公里,比1949年增长1186倍,年均递增12.7%。旅客周转量76.28亿人公里,比1963年增长186倍,年均递增12.3%。零陵机场在原有的两条航线的基础上将增加到北京、上海的航班。水、陆、空立体交通网的形成,使得永州与全国以至世界各地联系的时间大大缩短。永州到广州的公路客货运实现了朝发夕至,南六县到永州以及永州到省会长沙形成了3小时公路圈。

城镇建设成绩显著,城市面貌焕然一新。改革开放30年特别是近10年来,全市城镇化建设步伐大大加快,投入城镇基础设施建设的资金累计达746亿元。2008年全市有建制镇108个,其中有8个小城镇跻身于“全省经济百强镇”。全市城镇人口发展到212万人,城镇化水平达到36.46%,比1978年增加了29.95个百分点。城市建成区面积达54.1平方公里,比2004年增长46.22%。如今全市已基本形成了以冷水滩区为核心的政治、经济、人文中心和人流、物流、资金流中心。中心城区人口达40万人。全市围绕完善城市服务功能,改善城市交通、生态环境,加大了道路、给排水和环境综合治理的投资力度。仅“十五”期间,永州中心城区基础设施建设投入资金达53.6亿元,城市面貌发生了天翻地覆的变化。一栋栋高楼拔地而起,一条条宽敞、平直的马路四通八达。2008年实有城市道路面积560万平方米,比2004年增长42.13%。实有公共汽车营运车辆837辆,出租车540辆,分别比2004年增长5.8%和63.64%。城市煤气普及率达72.5%,比2004年提高6.8个百分点。全市公用水厂生产能力44.64万立方米/日,供水管道总长度292公里,比2004年增加121公里,全年供水总量达9663.4万立方米,全市供排水能力全面改善。2008年永州城市建成区绿化覆盖面积1534公顷,公共绿地面积262公顷,分别比2004年增长55.26%和48.02%。滨江公园、沿江风光带、湘江防护堤及城市城区绿化带相继建成,美化亮化“扮靓”城区。每逢节假日夜晚,华灯齐放,城区处处流光溢彩。县城基本完成了出入口交通广场、街心公园及绿化带与景观改造,为广大居民提供了休闲、娱乐场所。2008年,永州城市生态环境更加美好。城市大气环境质量优良率及湘江段饮用水源达标率均达到100%,市区工业固体废物综合利用率达90.5%。潇湘大地蓝天白云、青山碧水、冷暖宜人、一片净土,已成为全省最理想的“宜居”城市之一。

八、人民生活好起来

新中国成立前的永州,财富集聚在地主、资本家等极少数人手中,贫富差距悬殊,贫困率、失业率及文盲率居高不下,人民生活十分困苦。教育、文化、卫生事业更为落后,人民群众缺乏文化,听不到广播,看不到报纸,封建迷信盛行,毒瘴四野,疾病流行,社会动乱,世风日下。新中国成立60年来,党和人民政府在推动经济发展、社会进步的同时,高度关注民本民生建设,城乡居民收入逐年增加,生活质量逐步提高,教育、科技、文化、卫生等各项事业大发展,社会保障体系日趋完善,人民生活水平日益提高。

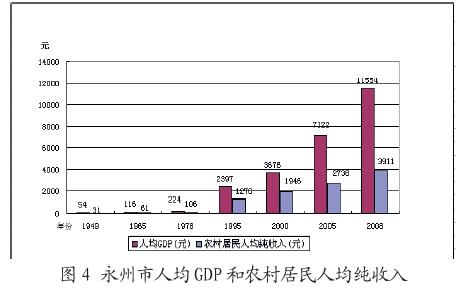

城乡居民收入快速增长。1949年,全市农民人均纯收入只有31元,1978年增加到106元,年均递增4.3%。2008年全市农村居民人均纯收入达到3911元,比1978年增长35.9倍,年均递增12.8%(见图4)。2008年,全市城镇居民人均可支配收入达到11991.65元,比1989年增长9.7倍,年均递增12.6%。

消费结构逐步优化是人民生活质量改善的根本标志。首先是恩格尔系数逐年下降,购买食品的人均支出在生活消费总支出中的比重越来越小。2008年,永州农村居民的恩格尔系数为49%,比1983年下降19.8个百分点。城镇居民的恩格尔系数为40.9%,比1992 年下降8个百分点。人们的膳食结构发生了明显变化。2008年城镇居民人均粮食消费208.6元,占食品消费支出6.57%,比1992年下降3.72个百分点。肉、禽、蛋、水产品类人均消费1173.2元,占食品消费支出36.9%,比1992年上升15个百分点。其次是衣着、家庭设备用品消费和主要耐用消费品拥有量迅速增加。城镇居民衣着消费支出为920元,比1992年增长4.4倍。家庭设备用品消费支出为879.8元,比1992年增长8.4倍。彩电、摩托、冰箱、洗衣机等传统耐用消费品已在城乡基本普及,热水器、空调、微波炉等新型耐用消费品和汽车正在普及,城镇居民每百户拥有量分别为60台、42台、23台和4.59台,比2000年分别增长26.5%、40%、52.6%和100%。三是文化娱乐服务和医疗保健等消费支出比重不断上升。2008年,永州城镇居民文化娱乐服务消费人均支出1559.1元,医疗保健支出432.3元,比1992年分别增长4.9倍和11.3倍。四是从政府的公共财政投入看,2008年全市地方财政支出中与民生相关的农林水事务、教育、社会保障和医疗卫生支出占总支出的比重达到62.6%,比2000年上升了28.7个百分点。

城乡居民居住条件显著改善。1949年,永州城乡住房破旧,拥挤不堪,居者不能有其屋。到1978年,全市城镇人均居住面积只有3.6平方米,农村也仅8.1平方米。一家三代、四代同堂居住,年青人结婚没有住房的尴尬现象,许多人至今记忆犹新。改革开放以来,我市加大了房地产开发投资力度,城乡居民住房紧张的现象逐步好转。仅“十五”以来,全市房地产开发投资累计完成100.1亿元,年均增长65.8%。2008年,全市完成房地产开发投资达33.8亿元,占全社会投资总量的比重为9.4%,比2000年提高6.4个百分点,房屋施工432.6万平方米,比2000年增长20.6倍。全市商品房销售面积107.7万平方米,其中住宅销售101.7万平方米,完成经济适用房830套,建筑面积6.89万平方米。2008年,全市城镇和农村居民人均住房面积达到43.4平方米和34平方米,城镇居民人均居住面积比1992年增加30.9平方米。城镇居民人均居住消费支出739.29元,比1993年增长9.8倍。城乡居民住房装修、家具、家庭设备等消费支出也大幅增长。如今,永州建成了一大批设计科学、功能完善、环境优美、管理规范的现代住宅小区,使城乡居民居住条件得到明显改善。

教育、科技、文化、卫生事业大发展。60年来,党和政府一手抓经济建设,一手抓社会事业的发展,在城乡普遍开展解放思想,破除迷信,学习文化,消除文盲和以讲卫生、除四害为主要内容的爱国卫生运动及全民健身体育活动。人民的教育水平、科学素质和身体素质逐步提高。1949年,全市没有一所大中专院校,中小学在校学生只有9.48万人,仅占总人口的3.7%。新中国成立后,人民真正享有了受教育的权利,教育事业迅速发展壮大。2008年,全市共有普通高校3所,在校学生2.32万人;中等职业学校58所,在校学生4.41万人;普通高中44所,在校学生9.45万人;初中294所,在校学生20.87万人;小学507所,在校学生43.52万人;各类民办学校68所,在校学生4.91万人;民办职业学校32所,在校学生2.4万人。全市在校学生总数87.88万人,比1949年增长9.3倍,占总人口比重达15.1%。全市小学适龄儿童入学率和初中适龄人口入学率分别为99.9%和99.6%。全市基本扫除了青壮年文盲,普及了九年义务教育。2008年全市义务教育免收杂费、课本费、作业本费3亿元。

科技事业有长足的发展。2008年全市专利申请量320件,专利授权量261件。年末认定为高新技术企业29家,产品38个,完成产值59亿元,利税5.5亿元,创汇4005万美元。全年争取省级以上各类科技计划项目50个,资金700万元。

文化卫生事业迅速发展。2008年,全市文艺作品创作获国家及省级各类艺术奖项10个。江华瑶族长鼓舞、祁剧等两项入选国家非物质文化遗产保护名录,列入全国重点文物保护单位8处。全市拥有各类专业艺术表演团体7个,公共图书馆11个,文化馆12个,博物馆、纪念馆3个。全市有线电视用户28.13万户,其中数字电视8.3万户,中心城市有线电视用户基本完成数字化转换,全市电视覆盖率91%,广播覆盖率82.7%,1100个通讯盲村开通了广播电视。

1949年,全市只有医疗卫生机构4所,床位31个,卫生工作人员15人,农村根本没有医院,城乡居民看病吃药十分困难。60年来,全市卫生事业大发展,城乡卫生状况有了根本的变化。2008年,全市有各类医疗卫生机构892个,其中医院、卫生院256个,妇幼保健院(所、站)12个,疾病预防控制中心(防疫站)12个,卫生监督检验机构12个,医院和卫生院拥有床位总数1.22万张,卫生技术人员1.48万人。全市参加新型农村合作医疗的人数达432.53万,参保率为90.8%。历史上严重危害人民群众生命安全的鼠疫、天花、霍乱等传染病已被彻底消灭或控制,一般常见病都能得到有效治疗,老百姓病有所医的问题得到基本解决。

社会保障体系日趋完善。改革开放以来,特别是近些年来,党和政府对城乡特困户、五保户、困难企业下岗及退休职工、农民工等弱势群体十分关注,出台并完善了城乡居民低保、医保,困难企业退休职工养老保险、医疗保险等一系列社会救助措施、制度。至2008年末,全市累计参加基本养老保险33.9万人,参加失业保险19.84万人,参加基本医疗保险37.31万人,参加工伤保险20.98万人。城镇居民基本医疗保险自2008年6月实施以来,年末实际参保人数达到60.27万人。全市还逐步提高了低保标准、最低月工资标准和失业保险金标准。相关部门对下岗再就业人员和农民工加强了业务培训,努力提高其职业素质。2008年全市累计职能培训达12.36万人次,大力支持返乡创业和本地就业。全市稳定转移就业137万人,帮助返乡农民工转移就业23万余人,带动全市城镇新增就业6.24万人。社会福利事业逐步完善。2008年末,全市拥有各类福利院、敬老院127所,床位5143张,收养人员4488人。全市城乡享受最低生活保障人数分别为10.6万人和27.6万人。随着社会保障体系的逐步建立、健全,助推“老有所养、病有所医、应保尽保”美好目标逐步实现,有力地推动了全市社会和谐稳定发展。

新中国成立60年,是永州辉煌的60年,是全市人民团结拼搏、艰苦创业取得巨大成就的60年。回顾60年的光辉历程,我们深深感到,没有共产党就没有永州的今天,没有改革开放,就没有永州今天的辉煌成就、累累硕果。春风无限潇湘意,魅力永州如诗画。回顾过去,我们豪情满怀,展望未来,我们信心百倍。一个文明、开放、富强的永州正以其勃勃生机迎接各种机遇和挑战,永州的明天会更加辉煌、更加美好。

(永州市统计局局长 唐巍)