一、区位优势十分明显,发展历史非常悠久

(一)地理环境

常德市是省辖地级市,位于湖南省西北部,史称“黔川咽喉,云贵门户”。地处长江中游,洞庭湖水系沅水下游和澧水中下游,武陵山脉、雪峰山脉的东北端,与湖北、四川、重庆、贵州4个省市相邻。东南连益阳市,西邻张家界市、怀化市和湘西自治州,北与湖北省恩施、宜昌、荆州等地交界。地势西高东低,山地、丘陵、平原各占1/3。距省会长沙150公里,距世界著名风景区张家界国家森林公园180公里,辖武陵、鼎城两区以及汉寿、桃源、石门、澧县、临澧、安乡6县,代管省辖县级市津市。全市土地面积1.82万平方公里,占全省的8.6%,耕地面积691.9万亩,2008年末人口为614.2万人,占全省的8.97%。

(二)自然条件

常德市地处亚热带季风气候区域,四季分明,气候温和,日照充分,雨量充沛,资源丰富,物产富饶,年均气温16.5℃,年均降水1184毫米,无霜期270天左右,是一块物产富饶的风水宝地。其西北部山峦叠峰,最高峰壶瓶山海拔2098.7米,为湖南屋脊;中部丘陵起伏,岗平河谷盆地相间,耕地宽广;东部平原土质肥沃,湖河密布。常德是我国重要的农产品生产基地,其粮、棉、茶叶、柑橘、杨树、水产、淡水珍珠等产量居全省首位,享有“鱼米之乡”的盛誉,现共有耕地面积44万公顷。全省湘、资、沅、澧四水中有沅、澧两水流经全境。境内发现各种动植物7500余种,其中珍稀动物60种、珍贵植物39种。探明矿藏145种,潜在资源总值达4430亿元,是全国有名的“非金属矿产之乡”,其中金刚石、石煤、芒硝储量居全国之首,磷矿、石膏矿的高蕴藏量和高产量为全省之最。

(三)历史沿革

常德历史悠久,人杰地灵。史书称常德为“风景之国,文物之邦”。常德是一座历史悠久的文化古城,古称武陵。远在7000多年前的新石器时代,就有人类在此繁衍生息,境内已发现6000多年前的旧、新石器遗址500多处。远在3000多年前,夏、商两朝就已在此筑城设郡,常德是湘楚文化的摇篮之一。公元前277年筑城建岭中郡,公元1117年改名为常德。1949年7月常德获得解放,新政权领导班子8月进驻常德,改名为常德行政专员公署。1988年,国务院批准撤销常德行署,建省辖常德市。

(四)重要地位

常德在历史上被称为“荆楚要地”、“川黔咽喉”、“洞庭明珠”、“湘西门户”。新中国成立60年来,特别是改革开放30年来随着水运、公路、铁路和航空等相互补充配套的主体交通网络的形成和国家对中西部地区开发进程的加快,今天的常德已成为湘西北中心城市,是湘西北交通、能源、贸易、文化中心。

常德的重要地位可以概括为:东抱洞庭入长江,南迎长益下三湘,西纳沅澧通黔川,北连荆州走中原。其主要表现在:

一是扼沅澧两水的出口。湖南地势轮廓为东南西三面逐步向中部、北部倾斜,南北面开口的不对称马蹄形。马蹄形的中西部隆起一条雪峰山脉,由湘、桂、黔边境伸向东北洞庭湖边常德德山附近消失,这样,人们把怀化、湘西、张家界、常德等4个地州市占全省1/3的面积标在雪峰山以西,习惯上称这片地区为湘西北地区,这片地区的开口就在常德。在全省四水中,常德占两水出口。常德因此成为沅澧两水流域得天独厚的门户,湘西北区域的中心城市。

二是交通区位优势明显。常德交通便捷,形成了水陆空立体交通网络,是湖南省除省会长沙外第一个同时拥有机场、铁路、高速公路、水上运输通道的地级市,已被列为全国60个公路交通主枢纽城市之一。在全国南北铁路大动脉中,有3条从湖南过境,一条是京广线,一条是焦柳线,一条是洛(阳)湛(江)线。其中焦柳线和洛湛线在石门分口,形成两线枢纽。三大南北主动脉,常德居其二。石长铁路,沟通京广,使常德可以同时享有三大主动脉的交通优势。纵横全省的207及309公路国道在常德城区交叉,有6条高速公路在常德交会,境内总长约435公里。其中长沙至常德高速公路已经建成,常德至张家界和常德至吉首(贵州)高速公路已经开通。2008年11月28日,东常、常岳、常安3线同时开工建设,不出5年,常德市将跻身全国公路运输枢纽城市,境内公路脉络从6个不同方向辐射全国,与各大城市之间的交通耗时可缩短5—8小时。在航空方面,常德桃花源机场可起降波音737、757大型客机,并已开通至北京、上海、广州、深圳、海口等航线。

三是控能源输湘的入口。湖南是能源缺乏省,需要从湖北输入电力,从山西输入煤炭。西北口的主动脉焦柳线和石长铁路,北端与山西的铁路干线新太线接轨,是晋煤南运湖南最便捷的通道。新中国成立以来,常德市作为湖南唯一与全国最大的水电基地宜昌市接壤的地方,处于北电南输的首端。同时,常德拥有量丰质优的水利资源,具备办大火电厂和核电厂的有利条件。能源工业可以在湘西北集中布点,这对弥补湖南能源劣势,调整和优化湖南产业结构非常有利。

二、国民经济快速发展,综合实力显著提高

新中国成立以来,尤其是改革开放以来,常德人民在党的领导下,大力实施“工业强市、文化名城、和谐常德”的发展战略,聚精会神搞建设,一心一意谋发展,国民经济稳步快速发展,综合实力显著提高。

(一)经济实力明显增强

新中国成立后,经过三年恢复时期到1952年,常德市国内生产总值为5.82亿元。经过有计划地发展国民经济的第一个五年计划、第二个五年计划和三年的调整时期到1965年,全市国内生产总值达到了10.09亿元,人均国内生产总值由1952年的174元,增加到254元,此13年间国内生产总值平均每年递增6.4%。在这段时期,常德市的国民经济和社会事业取得很大的成就,全市完成了农村社会主义改造以及手工业合作社、私营商业的全行业公私合营。1965—1978年,虽然常德市与全国各地一样经历了“文化大革命”的冲击,但国民经济和社会事业还是取得了较好发展。到1978年,常德市国内生产总值达到23.4亿元,较1965年增长了1.5倍,年均递增7.1%。人均国内生产总值由1965年的254元增加到1978年450元。

新中国成立60年来,特别是改革开放30年来,常德市的国民经济和社会事业等各方面都发生了深刻的变化,综合经济实力明显增强。1980年常德市国内生产总值为24.75亿元,到1988年达65.23亿元,1988年比1980年翻了一番,提前两年实现了第一步战略目标;到1996年常德国内生产总值比1978年翻了两番多,提前4年实现了第二步战略目标;1998年常德市人均国内生产总值达到5110元,按可比价计算为1978年的5倍;2008年全市国内生产总值达1049.7亿元,人均国内生产总值达19201元,按当年价计算,分别是新中国成立初期的1952年的180.4倍和110.4倍,人均国内生产总值是1988年的3.76倍。

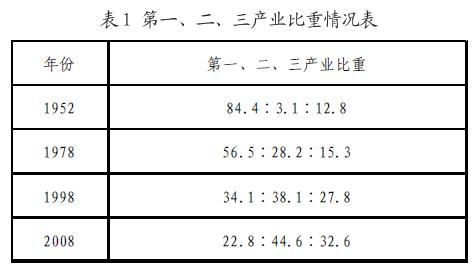

60年来,常德市国民经济结构不断调整优化,第二、三产业迅速发展,比重不断攀升(见表1)。

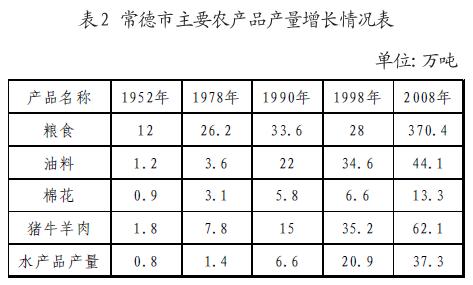

常德市是一个农业大市,素有“鱼米之乡”的美誉。新中国成立初期,农业生产力比较落后,经过土地改革、合作化和大搞农田基本建设,农业生产力不断提高。20世纪50年代上半期,全市组织80万劳动力,堵支并流,整治洪道,修复堤垸;20世纪50年代下半期,组织山丘区开展“百库运动”,建成一批大中型水利骨干工程;20世纪60年代湖区大搞电排;20世纪70年代以后,全市把重点放在山、水、田、林、路的综合治理上。改革开放以来,常德发挥农业传统优势,农业和农村经济质量和效益稳步提高,农村面貌正在向“村民富、村庄美、村风好”的方向转变,农业生产率大大提高,农村经济呈现出一片大好的局面,尤其是进入21世纪后,随着新农村建设的不断推进,农业科技化的提高,农业产业化的发展,农产品企业的不断开发,农业经济合作组织的相继诞生,农村劳动者素质的不断提高,加上国家出台了一系列支农、惠农、扶农的发展“三农”的好政策,农业生产能力大幅度提高,农业经济水平不断攀升。2008年全市农业总产值达到239.2亿元,为1952年的9.5倍。60年来,常德市主要农产品都有较大幅度增长。1952—2008年粮食产量由120.24万吨增加到370.4万吨,增长208.1%;棉花产量由0.91万吨增加到13.3万吨,增长13.6倍;油料产量由1.18万吨增加到44.1万吨,增长36.4倍;2008年出栏肉猪627.9万头,牛和家禽出栏分别为12.60万头、10671.33万羽;水产品产量由0.77万吨,增加到37.3万吨,增长47.4倍。常德是国家重要的商品粮生产基地,粮食播种面积常年稳定在800万亩以上,最高峰1978年曾达到1261万亩,粮食总产稳定在300万吨以上,特别是水稻生产优势明显,最高种植面积达到951.7万亩。改革开放以来,常德共出售统购粮、三超粮和商品粮6000多万吨,平均每年200万吨以上,占全省的12%,全国的近1%,为国家粮食安全作出了突出贡献(见表2)。

改革开放以来,常德市注重农业产业化建设,在农副产品的生产、加工、销售过程中,以区域化养殖基地为依托,以企业为龙头,以农村经济合作组织为载体,农业产业化规模不断扩大。常德现有粮食、棉麻、油脂、灵芝、茶叶、蔬菜、糖业、水禽、草食动物、特种水泥十大龙头企业。金健米业股份有限公司是全国第一家粮食上市股份公司,带动了粮食、油料的生产、加工和销售。石门为中国柑橘第一县;汉寿为中华甲鱼之乡、中华黑杨之乡和珍珠之乡;桃源的黑猪、石门的茶叶闻名中外;此外,津市的菱果、澧县的灵芝菌和提子、鼎城的鳜鱼、安乡的优质棉和珍珠、武陵的蔬菜等一批特色产业规模不断扩大。

(三)工业经济快速增长

新中国成立初期,常德工业基础非常薄弱,只有一家国有工业,74家私营小企业和作坊,仅能生产一点生铁、原煤、棉布和进行简单的加工修理,固定资产不到10万元,工业总产值仅为300万元左右。生产建设和人民生活所需要的绝大部分工业品都要从外地输入。60年来,常德人民艰苦创业,努力拼搏,不断奋斗,逐渐改变了工业的落后面貌,工业不仅实现了量的积聚,而且获得了质的提升。从1980年起,常德市开始对国有企业实施以“扩大经营自主权”为重点的改革和调整;进入20世纪90年代,全市狠抓企业股份制公司改革改造,1998年,中国粮食第一股—金健米业在上海证券交易所正式上市,实现了常德上市企业零的突破。特别是市第五次党代会以来,全市围绕建设“工业强市、文化名城、和谐常德”的战略目标,按照科学发展观和“两型”社会建设的要求,举全市之力,全力推动新型工业化建设,项目建设成效显著,全市工业经济突飞猛进,取得了世人瞩目的成绩。到2008年,全市规模工业企业达到787家,其中轻工业362家,重工业425家,大中型工业企业68家,私营企业433家,工业总产值达到995.3亿元,是1952年的3780倍。1949—1952年,全市着力建立电力、机械及食品加工工业,1952年工业总产值达到2633万元;1953—1960年是常德市工业的大发展时期,期间,全市建成了一批骨干企业;1966—1977年是曲折发展阶段,一批沿海重要企业搬迁落户常德,像华南光电仪器厂、常德纺织机械厂等,同时常德大力发展“五小”工业,1978年常德工业总产值达到11.3亿元;1978—1998年,常德坚持改革开放,工业加速发展,全市工业总产值增加到1998年的386.16亿元,按可比价计算,年均递增14.4%;1998—2008年,常德工业发展进一步提速,工业总产值达到995.3亿元。1978—2008年,全市主要工业品大幅度增长,共产原煤3982.9万吨;原盐产量由20万吨增加到70.6万吨;食用植物油由2.36万吨增加到11.95万吨;机制纸及纸板由1.33万吨增加到29.6万吨;水泥由19.16万吨增加到615.2万吨;发电量由1.76亿千瓦时增加到61.7亿千瓦时;卷烟由20.58万箱增加到98.1万箱;2008年烟草产业销售收入突破200亿元。经过几十年的建设,常德工业经济成效卓绝,2008年工业经济效益综合指数连续7年居全省第一位。企业进一步做大做强,亿元企业户数达到112家。常德市的工业已经形成了食品、建材、机电、纺织、电力等多种支柱产业。产品规模不断扩大,名牌产品不断增多,产生了常德卷烟厂等3家中国名牌产品企业、湖南恒安纸业有限公司等7家国家免检产品企业、津市中意糖果有限公司等4家中国驰名商标企业、常德国力变压器有限公司等47家湖南名牌产品企业(见表3)。

(四)资产投资成效显著

60年来,常德市的固定资产投资取得了巨大成绩,全市在对工业、农业等生产部门投入大量资金用以增强其生产能力的同时,还对第三产业部门,特别是城镇基础设施方面进行了持续的大规模的投资,为国民经济的发展和人民生活水平的提高奠定了坚实的基础。1952年常德市全社会固定资产投资为346万元,1978年增加到8058万元,1998年达到64.2亿元,2008年达到304.3亿元,是1952年的8795倍。2008年,全市500万元城镇以上固定资产投资231亿元,其中城镇固定资产投资186.3亿元,更新改造投资83.4亿元,房地产开发投资40.9亿元。按产业看,231亿元的城镇以上固定资产投资中,第一产业完成投资4.1亿元,第二产业完成129.8亿元,第三产业完成93.3亿元。第一、二、三产业投资比重为1.8∶56.2∶40.4。党的十一届三中全会以来的30年,常德市固定资产投资加速发展,成效最为显著。这期间,常德坚持改革开放,坚持以经济建设为中心,不断加大投资力度,扩大投资总量,投资结构更趋合理。1978—2008年,全市全社会固定资产投资累计完成1913.3亿元,进入21世纪以来,投资力度进一步增大,其中2000—2008年9年累计完成投资1286.3亿元,为1952—1999年48年间的2.05倍。投资主要集中在农田水利、能源、交通邮电、城市建设等基础设施建设上。大规模的固定资产投资,不但改善了全市的农业生产条件,而且大大增加了工业生产能力,特别是在发展城镇、繁荣商业、美化城市等方面发挥了重要作用。2008年,全市有乡镇206个,街道办事处11个,一大批水、电、路、桥、园、场(市场、停车场、垃圾处理场)、厂(自来水厂、污水处理厂)等基础设施建设不断加强,城镇整体服务功能和经济总量明显增强。城区道路形成了以洞庭大道、武陵大道为主线,五纵六横,以线连点,以线带面、大街小巷共同发展的道路网络格局(见表4)。

(五)交通通信迅猛发展

常德交通便捷。常德在历史上被称为“荆楚要地”、“川黔咽喉”、“湘西门户”。319、207两条国道横贯全市,常德现在境内公路脉络从6个不同方向辐射全国,与各大城市之间的交通耗时可缩短5—8小时。经过60年的奋战,常德交通状况显著改观,国道、省道、县道纵横交错,水路、公路、铁路、航空四通八达,城乡运输繁忙。到1998年初,全市公路通车里程6073公里,比1978年增加903公里。2008年,境内公路线路达到17145公里,其中高速公路为205.7公里,比1998年初增加11072公里,2008年初,有大小河流432条,总长6775公里。2008年末,全市公路客运量13112万人次,公路客运周转量60.6亿人公里;公路货运量8021万吨,公路货运周转量57.0亿吨公里;水上货运量955万吨,水上货运周转量38.1亿吨公里。2008年末,民用汽车保有量8.33万辆,私人汽车保有量5.72万辆,私人轿车保有量2.51万辆。2008年新注册汽车1.36万辆,新注册轿车0.74万辆。常德桃花源机场,大型客机航班已开通至广州、深圳、北京、海口、上海等。市内有吞吐量百万吨以上的常德港、津市港。沅、澧两水可南接长沙,北通岳阳,过洞庭,入长江,上达重庆,下抵上海。常德已初步形成水陆空立体交通运输网络。

邮电通信快速发展。邮电通信业的腾飞更使常德经济发展快马加鞭。新中国成立前,全市的通信手段和设备极端落后。自20世纪80年代以来,常德通信设备更新步伐加快,通信手段日趋先进多样。到2000年,全市相继建成数字传输、程控电话、移动电话、无线寻呼、可视电话、数据通话电话、语言信息服务等7大通讯网络,使常德通讯事业走在了全国的前列,电信通讯水平跻身全国10强,成为名副其实的“数字常德”。新中国成立初期,全市的邮电业务总量只有85万元,1980年为1090万元,1990年为3348万元,1998年为61552万元。2008年全市完成运输邮电仓储业增加值48.0亿元,完成邮电业务总量25.23亿元,其中邮政业务总量为2.42亿元,电信业务总量为22.73亿元。2008年末,局用交换机总容量为542.96万门,固定电话用户数达91.04万户,其中城市电话用户39.05万户,乡村电话用户51.99万户。2008年末,全市移动电话用户153.3万户,国际互联网用户18.9万户。市内有装机容量120万千瓦的石门火电厂;凌津滩、三江口、艳洲等一批中小水电站星罗棋布;“葛洲坝—常德—株洲”和“五强溪—常德”两条50万伏输电线的枢纽变电站已投入运行。常德已成为湖南重要的能源基地。

(六)国内贸易日益繁荣

新中国成立初期,通过对私有、公有商业的改造而建立起来的公有制商业体制和商业网络,在常德市计划经济的实施、生产资料有计划的配制和居民生活消费品的分配等方面起了重大的作用,基本上保证了物价的稳定和人民生活基本消费品的供应。到20世纪80年代中期,国有商业一直起着国内市场的主渠道作用。随着改革开放的进一步深入和市场经济体制的逐步形成,常德市的流通领域进行了一系列重大改革。进入20世纪80年代后期,特别是20世纪90年代以来,全市大力发展集体和个体私营商业,同时积极开拓城乡集市贸易,加快国有商业的改革。随着市场经济的不断推进,目前全市已形成了一个多渠道、少环节、多种经济成分和多种经营方式并存的市场经济的商品流通体制。改革开放以来的30年,常德市的市场货源充足,流通规模不断扩大,国内贸易日益繁荣。2008年全市社会消费品零售总额341.8亿元,比1952年1.0596亿元增长321.6倍,比1978年5.14亿元增长65.5倍,比1998年98.56亿元增长2.47倍,1978—2008年,全市社会消费品零售总额累计2614.5亿元。1978年以后,由于开放城乡农副产品市场,常德市集市贸易迅速发展,全市涌现了一大批在全省乃至全国都有较大影响的专业性、综合性市场。经过30年的发展,现在的常德商贸形成了大中型商业企业、小型商业企业和星罗棋布的个体私营商业共存的供销体系,呈现出一片欣欣向荣的繁荣景象(见表5)。

(七)对外贸易日趋活跃

改革开放以来,常德市外向型经济迅速发展,成为国民经济增长中的一大亮点。随着全球经济一体化的加深,在市委、市政府的坚强领导下,全市上下狠抓招商引资,全市利用外资规模的水平不断提升,产业结构不断调整,出口品种不断增加,出口规模不断扩大,出口市场不断拓宽,与国外市场的联系越来越紧密。通过不断扩大对外交往和经济技术交流,全市利用国外政府贷款、劳务输出等外经工作取得了良好成绩,服装、纺织品、机电产品等出口迅速发展,对外贸易日趋活跃。1989年全市对外贸易进出口总值213.1万美元,2008年为2.72亿美元,比1989年增长126.6倍。1989—2008年,全市累计完成进出口总值12.3亿元,为常德经济发展增加了活力。

(八)财政金融稳步发展

随着国民经济的稳定快速发展,全市的财政收入逐年增加,尤其是改革开放以来,常德市各级财政部门大力培养和开辟新兴财源,堵塞了财政收入的“跑、冒、滴、漏”,有效地保证了全市财政收支的稳定增长。1952年全市地方财政收入3210万元,1978年2.2亿元,到1998年增加到11.44亿元,年均增长8.1%,到2008年增加到44.3亿元,比1952年增加137倍,比1978年增加19.1倍,比1998年增加2.9倍。1952年地方财政支出851万元,1978年1.58亿元,到1998年增加到15.49亿元,年均增长12%,2008年增加到108亿元,比1952年增长1268倍,比1978年增长67.4倍,比1998年增长6倍。2008年末,全市金融机构存款余额为614.19亿元,其中企业存款余额为77.4亿元,城乡居民储蓄存款470.24亿元,金融机构各项贷款余额为322.17亿元,其中短期贷款为202.6亿元,中长期贷款为115.18亿元,个人住房贷款20.0亿元,农村信用社人民币贷款82亿元。20世纪80年代中国人民保险公司常德分公司恢复,1994年中国平安保险公司常德支公司成立。随着国家对保险业的重视,近年来,保险业快速发展,保险业务遍布城乡,保险范围迅速扩大,险种数量增多,保险业稳步发展。2008年末,全市保险公司总数已达24家,其中寿险公司8家、产险公司13家、保险代理公司3家。全市保费收入29.1亿元,赔付额7.77亿元。2008年末,市域内两家上市公司年末股票市价总值32.2亿元。

(九)旅游事业方兴未艾

常德历史悠久,人杰地灵,在这块土地上,人文荟萃,名胜林立,古迹众多。2000年,常德被评为“中国优秀旅游城市”,其境内景色秀丽,名胜繁多,素有“风景之国、文物之邦”的美誉。全市共有大小景点230多处,其中国家级森林公园5个、国际重要湿地1处、国家级自然保护区1处以及省级风景名胜2处、省级森林公园、度假区10处。人间仙境桃花源,前唐古刹夹山寺,湖南屋脊壶瓶山,中国城市第一湖柳叶湖,堪称“中华一绝”、被吉尼斯总部授予“世界上最长的诗词碑刻”的常德诗墙,白鹭之乡花岩溪,距今7000年前古人类遗址城头山,国际重要湿地目平湖,地下皇宫龙王洞等旅游观光、寻幽探古、休闲度假的绝佳胜地闻名于世,吸引了大批中外游客。特别是近年来,常德大力发展旅游事业,加速打造大湘西旅游强势品牌,旅游事业发展迅猛。2008年末,全市全年接待海内外旅游者1002.01万人次。其中国内旅游者989.8万人次,入境旅游者12.2万人次,全年实现旅游总收入49.03亿元,相当于全市国内生产总值的4.67%,占第三产业增加值的比重达到14.3%。国内旅游收入48.81亿元,国际旅游外汇收入0.22亿元。

三、城市建设日新月异,文化名城魅力四射

60年来,常德市在大力发展经济的同时,始终把城市建设摆在优先位置,并提出了“加快城建步伐,建设全省一流城市”的战略目标。特别是改革开放以来,全市城建投资渠道不断拓宽,城市道路骨架全方位拉开,城区面积迅速增大,市委、市政府每年投入近5亿元资金狠抓城市基础设施建设。尤其是近年来,常德坚持扩容提质、以扩容为重点的城建方针,不断拉开城市骨架,城市建设成效显著。作为有“西楚唇齿”、“黔川咽喉”、“云贵门户”之称的常德城,如今城中绿树成荫,街道繁花似锦,已成为洞庭湖畔一颗璀璨的明珠,其城市面貌发生了翻天覆地的变化,已初显现代化大都市的雏形。

(一)城市规模日益扩大

改革开放以来,通过采取招商引资、以地换路、吸纳民资等措施,常德市城市建设步伐大大加快。20世纪80年代末,常德撤区建市,市委、市政府按照“政府引导、市场运作、产业支撑、群众参与”的城市发展思路,加大城市建设项目经营力度,加快城市基础设施建设,先后建成了沅水二桥、207国道绕城线、火车站大市场等重点工程。进入21世纪,市委、市政府按照把常德建成湘西北区域性中心城市的战略思路,启动了新一轮提质扩容工程,大力推进新型城市化建设,积极实施城市化带动战略,加快城市扩容提质步伐,到2007年市城区建成区面积发展到71.8平方公里,人口增加到66万。2008年,全市投入城市建设资金8.8亿元,全面启动沅江西大桥、常德大道等重大项目前期工作,开工建设占天湖大桥、朗州路北延等重大工程。同时,东常、常岳、常安高速公路及国省干线公路改造项目全面开工。这些重大基础设施建设项目进一步改善了城乡面貌。2008年常德市城市化率达到36.05%。

(二)城市功能日益完善

改革开放30年来,常德市城区新建、扩建道路200多条,总长度300多公里,市城区人均道路面积11.2平方米,居全省前列。1990—1998年,市委、市政府投资两亿多元建成了江北城区防洪堤,并以此为载体建成了入选世界吉尼斯纪录的“中国常德诗墙”,实现了城市建设经济价值、社会价值和文化价值的完美结合。目前,城区供水普及率达100%,城市管道燃气用户4.5万多户,城市公共汽车营运线路扩展到39条,公交网络基本形成。

(三)城市品位日益提升

新中国成立来,常德市先后获得“国家卫生城市”、“中国优秀旅游城市”、“国家园林城市”、“中国魅力城市”、“国际花园城市”、“全国交通管理模范城市”、“中华诗词之市”等国家级荣誉。常德创环保模范城市在全省率先通过国家验收。美化全市、绿化水平显著提升,2000年以来,全市每年新增绿地50—100万平方米,改造或新建公园、游园、广场100多处。城市绿化覆盖率达到39.6%,人均公共绿地9.2平方米。2008年,在完成市城区空间发展战略规划编制的基础上,针对城市发展空间不足和可供用地紧张的现实,常德启动了新一轮城市总体规划修编。2008年,全市大力开展了依法拆违工作,拆除违法建筑23万多平方米。

(四)城镇体系日益健全

从20世纪80年代中期开始的乡镇企业大发展为小城镇发展打下了重要的经济基础,“乡改镇”和“撤区并乡”为小城镇发展提供了重要的体制条件。到目前为止,全市已有建制镇106个,占乡镇总数的51.5%。县城和绝大多数建制镇完成了规划修编,“津市—澧县”融城完成战略规划,县城和一批特色镇快速发展,中心城市—特色小城镇配套发展的城镇体系基本形成,全市城镇化率由1978年的9%提高到2008年的37.02%。

(五)房地产业日益发达

常德房地产业兴起于20世纪90年代,其独特的区位优势和良好的投资环境,使得常德房地产业从无到有,从小到大,不断兴旺发达,房地产业产出迅速增长。1990年房地产业产出为1.2亿元,2001年为14.2亿元,2007年为38亿元。特别是近些年来,常德市房地产业发展在宏观调控中不断发展壮大,经历了一个从小到大、从弱到强的发展过程,总体上呈现持续、稳定、快速发展的格局,成为推动国民经济和社会发展的增长点和重要支撑,为常德的经济发展和常德城市品位的提升做出了较大贡献。到2008年,全市房地产开发企业从2000年的77家发展到178家,增加101家。其中二级以上资质企业11家,三级资质企业103家,2008年常德市建筑企业达到159家。“十五”期间房地产开发累计投资达88.9亿元,比“九五”时期增长了4.5倍,年均增长37.6%。2008年,面对宏观调控的新形势,我市房地产业仍保持了良好的发展态势,全市全年房地产开发投资达40.9亿元,比2000年增长6倍多。一座座借鉴了新加坡、香港、欧美等发达城市与区域的许多前沿理念,并融入人文概念、园林概念、运动概念的高品质楼盘拔地而起,整个地产业风生水起、欣欣向荣,出现了百花齐放、百舸争流的局面。

(六)文化名城日益增辉

“长沙沙水水无沙,常德德山山有德。”常德是一座文化名城,她有着深厚的文化底蕴,正是这种深厚的文化底蕴赋予了她特殊的魅力。常德处于荆楚文化和湖湘文化的交汇处,既兼有二者各自的特点,更独有自己鲜明的特色,其中最具历史文化特色的就是发祥于常德的善德文化,而善德文化又尤以曾居住在德山上的善卷为代表。历代名人贤士都很敬慕善卷,奉善卷为圣人,最早的《庄子》、《吕氏春秋》都有记载善卷其人其事,他是与远古时代尧、舜、禹三位贤德帝王齐名的人物,他所代表的善德文化在常德历史最久远,善卷是中华文明的奠基者、开拓者。善卷的故乡在常德,善德文化的发源地在德山,这是常德人的骄傲。远在3000多年前的夏、商时期,常德就已筑城设郡,是湘楚文化的摇篮之一。像崔婆井、《刘海砍樵》等传说和常德丝弦、常德渔鼓、常德大鼓、歌舞戏曲等地方曲艺形式颇具文化特色。长达3公里的中国常德诗墙,集诗、书、画、刻艺术于一体,堪称“中华一绝”,其外延建筑“渔父阁”、“武陵阁”、“春申阁”、“排云阁”和古笔架城,都有其历史故事,有着深厚的历史文化内涵。常德澧县城头山遗址,距今有7000年历史,堪称中华第一古城。

历史上常德曾有屈原、陶渊明、司马相如、李白、刘禹锡、范仲淹等文人骚客游历寓所,留下许多名篇佳作;有钟相、杨幺、张献忠、李自成等农民首领征战归隐;有贺龙、任弼时、王震、周逸群、萧克等先辈元勋创建功业;有余程万、彭士量等爱国将领驻师抗日;有林修梅、蒋翊武、宋教仁、林伯渠、帅孟奇、刘复基、丁玲、翦伯赞、陈瑾昆、辛树帜等英才在这里成长。

四、社会事业欣欣向荣,人民生活不断改善

(一)科技事业兴旺发达

一是综合技术得到进一步发展。2008年,全市拥有产品检测实验室9个,特种设备检验机构1个,法定计量技术机构9个,地震台站5个,天气雷达观测站点1个,并成功预报群发性地质性灾害7起。

二是科技研究开发有较大进展。2008年,全年高新技术产品总产值达191.2亿元,比上年增长51.6%;高新技术产品增加值61.2亿元,增长48.2%;全年专利申请达467件,增长13.9%;授权专利达294件,增长10.1%。

(二)教育工作成效显著

新中国成立初期,常德只有中小学25所,中专3所,1952年中等学校在校学生只有1.27万人,小学在校学生27.93万人,分别占总人口的0.4%和8.3%。经过60年的发展,常德高等教育从无到有,初具规模。1999年,常德师范高等专科学校、常德高等专科学校合并组建了一所全日制普通本科院校—常德师范学院,2003年更名为湖南文理学院。2008年末,全市中等职业学校78所,招生2.45万人;普通高中58所,招生3.91万人,在校学生11.05万人;初中学校256所,招生5.89万人,在校学生18.48万人;中学在校学生辍学率为0.99%,中学适龄人口入学率99.82%;普通小学840所,招生4.58万人,在校学生28.54万人,毕业学生5.74万人,小学适龄儿童入学率100%;特殊教育学校3所,招生127人,在校学生604人;幼儿园在校生8.91万人。全市各类学校在校学生人数为77.56万人,占总人口的12.63%,各类学校教职工数7.87万人,占总人口的1.28%。

(三)文化事业蒸蒸日上

新中国成立以来,常德市的文化广电事业得到了长足的发展。2008年末,全市拥有艺术表演团体9个,群众艺术馆、文化馆(文化中心)10个,公共图书馆9个,博物馆5个,纪念馆1个;广播电台9座,广播综合人口覆盖率达到99.47%;电视台9座,电视综合人口覆盖率达到95.16%,有线电视用户49.2万户,其中农村用户17.02万户;档案馆12个,已开放各类档案12万卷。

(四)医疗事业长足发展

60年来,常德的医疗卫生事业得到长足发展,全民医疗卫生保障体系进一步完善,人民群众身体健康水平显著提高;改革开放以来,常德公共卫生服务机构开始陆续恢复和新建,常德市的公共卫生体系框架基本形成。1952年,常德市仅有医院、卫生院85个,医院床位566个,医生1009人。2008年全市拥有卫生机构1379个,卫生技术人员共18141人,其中,执业医师和执业助理医师8010人,注册护士5606人;疾病预防控制中心(防疫站)14个,卫生技术人员共575人;卫生监督检验机构11个,卫生技术人员共255人;乡镇卫生院221个,卫生院技术人员共5628人。2008年,全市参加基本养老保险66.47万人,其中职工有45.54万人,离退休人员20.93万人;参加失业保险人数21.4万人,参加医疗保险人数48.9万人,其中职工有32万人,退休人员有16.9万人,企业参加基本养老保险的离退休人员有16.26万人,领取失业保险金人数达到5468人。2008年,全市拥有各类收养性社会福利单位床位2319张,收养人员达1729人。全市得到政府最低生活保障的城镇居民达11.9万人,农村居民达11.2万人。全市拥有城镇各类社区服务设施10955个,其中综合性社区服务中心405个。全市销售社会福利彩票1.3亿元,筹措福利资金0.46亿元。全市发放救灾救济款0.5亿元。

(五)体育事业稳步推进

新中国成立初期,常德体育事业非常薄弱,经过60年的发展,到2008年末,全市有体育场28个,体育馆16座,运动场3356个,游泳池19个,开展全面健身项目175项次,参加全面健身运动人数186万人,培养了世界冠军2个,全国冠军1个。

(六)人民生活显著改善

改革开放前,由于种种历史和现实的原因,全市国民经济和人民生活水平徘徊不前。改革开放以来的30年,是常德历史上发展最好的时期,也是常德人民获得实惠最多的时期。从纵向对比来看,常德人民的生活大致实现了“告别短缺—实现温饱—走向小康”的三段式变化和历史性跨越。60年来,随着收入水平的迅速提高,居民生活得到了极大改善。

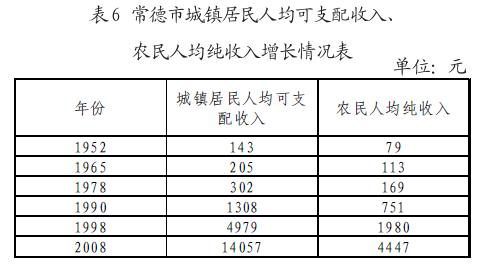

第一,城乡居民收入显著增加。1952年全市城镇居民人均可支配收入仅为143元,到1978年也只有302元,2008年增加到14057元,是1952年的98.3倍,1978年的46.5倍。1952年全市农民人均纯收入仅79元,到1978年为169元,2008年增加到4447元,是1952年的56.3倍,1978年的26.3倍(见表6)。

第二,恩格尔系数(即食品消费支出占家庭消费支出的比重)迅速下降。1980—2008年,农村居民家庭恩格尔系数由66.4%下降到49.0%。1980年,全市城镇居民恩格尔系数为59.5%,接近绝对贫困线;1990年降到54.8%,属于温饱型;到1997年降到47.9%,达到小康水平;2008年下降到46.2%。

第三,住房条件大大改善。新中国成立以来,特别是改革开放以来,常德市居民的住房状况得到了较大改善。1981—2007年,城镇人均住宅建筑面积由5.99平方米增长到33.1平方米,农村人均居住面积由15.3平方米增长到44.8平方米,分别增长了4.5倍和1.9倍。2008年末,全市商品房施工面积570.6万平方米,其中住宅479.4万平方米。随着新农村建设的逐步深入,有的地方还有规划地建起了成片的农民别墅小区。

第四,居民消费理念和结构发生明显变化。2007年,全市城镇居民人均消费性支出达8971元,比1981年增长18.4倍,年均增长12%;农民人均生活消费支出3789元,增长14.3倍,年均递增11.1%。居民消费结构明显表现出生活资料比重减少,发展和享受资料比重提高的趋势。城镇居民用于食品的开支占全部消费性支出的比重由1981年的54.4%下降为2007年的35.8%,而文化教育娱乐和居住支出的比重则分别由1981年的1.5%和2.3%上升为2007年的12.1%和13.1%。

新中国成立60年的发展,特别是改革开放30年的发展,不仅使常德市人民过上了富裕安康的生活,更使大家看到了和谐社会的美好前景。实践表明,改革开放决策是正确的,只有彻底解除束缚广大群众积极性、主动性的体制机制,解放思想,对外开放,才能使社会主义现代化建设走出一条真正符合客观经济规律的路子,才能使经济社会发展真正走向和谐。

(七)人口增长有效控制

从20世纪80年代实行计划生育基本国策以来,常德市严格控制人口数量,提高人口素质,人口增长得到了有效控制。1952—1965年人口年均增长4.83万人;1965—1980年人口年均增长8.5万人;1980—1990年人口年均增长4.33万人;1990—1998年人口年均增长3.23万人;1998—2008年人口年均增长1.92万人。人口年均增长呈不断减少的趋势。1952年常德人口为335.4万人,2008年末为614.2万人,56年共增加人口278.8万人,年均增加4.98万人,2008年人口自然增长率为3.75‰。

根据国务院批准的《常德市2001年至2020年城市总体规划》,到2020年,常德市将建成人口80万至120万、城区面积100平方公里的大型城市。60年风雨同舟,30年沧桑巨变。改革开放使常德市经济蓬勃发展,使人民过上了安居乐业的生活。回首过去,我们豪情万丈,展望未来,我们信心十足,我们有理由相信,常德的明天一定会更好。

(常德市统计局局长 唐子钧)