生产性服务业是指从企业内部生产服务部门分离和独立发展起来的,主要为生产经营主体而非直接向消费者提供的服务,其本质上是一种中间投入。生产性服务业涉及农业、工业等产业的研发设计、市场营销、售后服务等多个环节。具有专业性强、创新活跃、产业融合度高、带动作用显著等特点,是全球产业的战略制高点。发达经济体正是凭借其先进的生产性服务业主导着全球生产网络和价值链分工。因此,服务业特别是生产性服务业的发展水平成为衡量一国经济现代化程度的重要标志。

根据湖南省生产性服务业行业分类及代码,规模以上服务业中具有生产性服务业特性的为交通运输仓储和邮政业、信息服务业(信息传输、软件和信息技术服务业)、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业4个行业门类,包括16个行业大类。本文利用规模以上服务业调查,对长沙生产性服务业发展现状进行初步分析。

一、发展现状

1、生产性服务业是支撑服务业的主导力量

前三季度,规模以上的生产性服务业企业604家,占规模以上服务业企业的66.4%;实现营业收入达459.29亿元,占规模以上服务业企业营业收入总额的76.5%,同比增长16.9%,高于规模以上服务业企业速度2.4个百分点,对规模以上服务业企业营业收入增长的贡献率达87.5%;资产总计达4790.32亿元,同比增长14.5%,占规模以上服务业企业的86.1%;实现利润总额49.37亿元,同比增长15.8%,占规模以上服务业企业的57.8%。吸纳从业人员12.37万人,占规模以上服务业企业的70.0%。

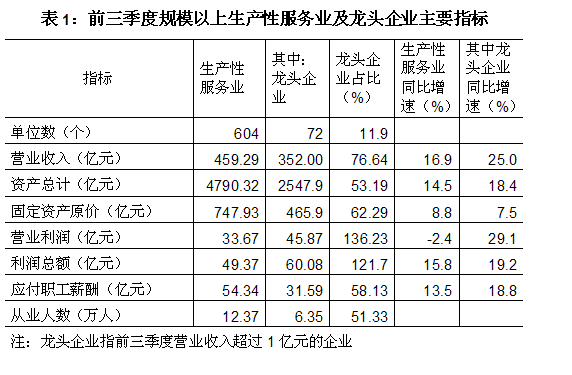

2、龙头企业带动作用大

前三季度,规模以上生产性服务业企业中营业收入超过1亿元的单位达72家,72家企业实现营业收入352.00亿元,同比增长25.0%,高于规模以上生产性服务业企业8.1个百分点,占规模以上生产性服务业企业营业收入的76.6%;资产总计达2547.90亿元,同比增长18.4%;实现营业利润45.87亿元,同比增长29.1%;吸纳从业人员6.35万人。

从表1中可以看到,营业收入、资产总计、营业利润、利润总额、应付职工薪酬等指标的同比增速龙头企业均高于全市规模以上生产性服务业的整体水平,在当前经济增速趋缓的情况下,龙头企业对服务业发展的支撑和带动作用明显。

3、公有制单位特别是大型国企是生产性服务业的主力军

前三季度,规模以上生产性服务业中,217家公有制(国有或者集体控股)企业实现营业收入334.78亿元,占规模以上生产性服务业的72.9%;提供77624个就业岗位,占规模以上生产性服务业的62.7%。72家营业收入超过1亿元的龙头企业中,有46家企业为国有控股,其实现营业收入281.21亿元,占规模以上生产性服务业的61.2%。

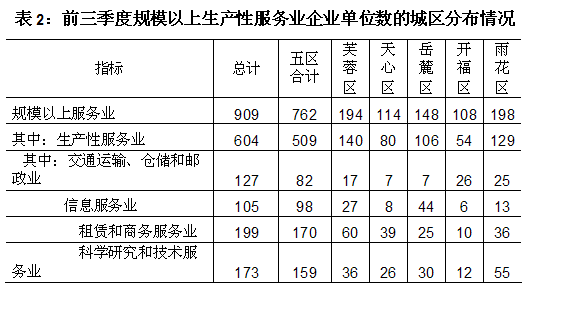

4、规模以上生产性服务业主要集中在城区

前三季度,芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区规模以上生产性服务业实现营业收入409.34亿元,占全市规模以上生产性服务业的89.1%。其中:雨花区、天心区占比最大,分别为145.25亿元和100.70亿元,占比分别为31.6%和21.9%。从单位数来看,芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区规模以上生产性服务业企业达509家,占全市规模以上生产性服务业的84.3%;其中:芙蓉区企业最多,达140家;其次是雨花区和岳麓区,分别为129家和106家;分行业门类来看,交通运输仓储和邮政业企业主要集中在开福区、雨花区、芙蓉区;信息服务业企业主要集中在岳麓区(高新区管委会)和芙蓉区;租赁和商务服务业单位芙蓉区最多,其次是天心区和雨花区;科学研究和技术服务业企业雨花区最多,其次是芙蓉区和岳麓区。

5、生产性服务业相关行业成长状况较好

前三季度规模以上生产性服务业相关行业发展状况良好。从营业收入看,15个行业大类中(应有16个行大类,但其中管道运输业这个行业大类长沙没有规模以上服务业企业)有13个行业大类实现了增长,9个行业大类同比增速大于10%,一般来说,营业务收入增长率超过10%,说明公司处于成长期,将继续保持较好的增长势头。互联网和相关服务业、商务服务业、水上运输业、科学推广和应用服务业等4个行业大类同比增速超过规模以上服务业的平均增速,增速分别为111.4%、48.8%、31.5%、27.4%。从资产总计增长情况来看,规模以上生产性服务业资产规模扩张速度较快,15个行业大类中,除租赁业外,有14个行业资产总计均实现了增长;9个行业大类资产总计的同比增速超过规模以上服务业的平均增速;7个行业大类资产总计增速超过20%。从营业利润率来看,15个行业大类中,9个行业大类实现了盈利;6个行业大类经营情况有所改善,营业利润率比上年同期有所提高;航空运输业、装卸搬运和运输代理业、仓储业营业利润率比上年同期略有增长;研究和试验发展、水上运输业、电信广播电视和卫星传输服务业营业利润率比上年同期提高幅度均超过5个百分点,提高幅度分别为32、13.8、7.9个百分点

二、存在的主要问题

1、固定资产投资总量和速度偏低,值得关注

前三季度,生产性服务业共实现固定资产投资520.95亿元,同比增长12.1%;低于全市固定资产投资增速6.9个百分点,低于服务业(第三产业)固定资产投资增速6.3个百分点。从固定资产投资总量来看,生产性服务业固定资产投资总量偏低,仅占服务业固定资产投资的19.7%;占其他服务业(剔除房地产、批发零售业、住宿餐饮业、金融业)固定资产投资的44.9%。生产性服务业的4个行业门类中,交通运输仓储和邮政业固定资产投资最多,投资额为252.09亿元;信息服务业固定资产投资最少,只有38.17亿元,租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业固定资产投资分别为122.18亿元和108.51亿元。从固定资产投资速度来看:科学研究和技术服务业、交通运输仓储和邮政业增速较快,同比增速分别为38.7%和15.1%;租赁和商务服务业、信息服务业增速较慢,同比增速分别为-5.3%和-0.3%。

2、行业内部发展不平衡,新兴行业单位较少

从单位数来看,生产性服务业四个行业门类均是规模以上服务业单位比较多的行业,各行业单位数均超过100家。其中:租赁和商务服务业199家,科学研究和技术服务业173家,交通运输仓储和邮政业127家、信息服务业105家。但从行业内部来看,各行业发展不平衡,结构有待进一步优化。生产性服务业单位主要集中在道路运输业(77家)、装卸搬运和运输代理业(24家)、软件和信息技术服务业(78家)、企业管理服务(58家)、广告业(29家)、旅行社和相关服务业(28家)、其他商务服务业(42家)、工程技术服务(108家)等比较传统的生产性服务业行业,而仓储业、邮政快递业、互联网和相关服务、人力资源服务、法律服务、咨询与调查、知识产权服务、安全保护服务、专业化设计服务等新兴行业单位数均不到10家。

3、非公有制单位规模较小,经营环境有待改善

近年来,在规模以上生产性服务业企业中,新注册的非公有制企业数量较多,但企业的规模实力并不强。一是非公有制龙头企业户数少于公有制企业户数。前三季度规模以上生产性服务业企业中,非公有制企业营业务收入超过1亿元的企业24家,5000万—1亿元企业21家,2000万—5000万元企业41家,分别比公有制企业户数少24家、7家、25家。二是非公有制企业主要经济指标总量占比与企业户数占比不匹配。非公有制生产性服务业企业户数占规模以上生产性服务业的64.1%,而营业务收入和从业人员分别只占到27.1%和37.3%,分别比非公有制企业户数占比低37.0个和26.8个百分点。三是非公有制企业户均主要经济指标远低于公有制企业平均水平。前三季度,规模以上非公有制生产性服务业企业户均营业务收入和从业人员分别为2861.5万元和119人,分别只有规模以上公有制企业户均水平的20.9%和33.3%。从整体上看,全市非公有制生产性服务业企业规模普遍偏小,活力不足,在一定程度上影响了服务业、特别是生产性服务业整体实力的提升。

4、生产经营效率有较大的提升空间

设计、研发、营销和售后服务等生产性服务业位于微笑曲线的两端,属于高附加值产业,盈利空间很大。但从前三季度规模以上生产性服务业的营业利润率来看,虽然多个行业大类实现了盈利并且经营情况有所改善,但整体来看生产性服务业经营效率仍存在很大的上升空间。15个行业大类中有6个行业大类营业利润为负,营业利润率在10%以上的只有铁路运输业、电信广播电视和卫星传输服务、互联网和相关服务3个行业。从资产负债情况来看,多个行业资产负债率提高,经营风险需要警惕。15个行业大类中,11个行业大类资产负债率比上年同期提高,提高幅度大于5个百分点的有4个行业大类,分别是铁路运输业、水上运输业、装卸搬运和运输代理业、软件和信息技术服务业。

5、软件和信息技术服务业增长乏力

随着互联网时代的来临,信息技术已经由制造业向服务业全面渗透,生产性服务业信息化、网络化趋势日益明显。其软件和信息技术服务业应该具有增长速度快、带动性强的特点和优势。但从前三季度的数据来看,软件和信息技术服务业实现营业收入17.02亿元,同比下降2.7%。78家单位中有40家单位营业收入出现了负增长,其中营业收入比上年同期减少30%的企业达24家;软件和信息业技术服务业整体增长乏力,作为软件和信息技术服务业知名企业的创发科技、掌讯科技、湘计华湘等营业收入均出现了负增长。如何提振软件和信息技术服务业的发展,抢占互联网时代发展高地,有效与工业、农业及其他生产性服务业融合,带动相关产业提质升级、快速发展,是当下需要关注和解决的问题。

三、加快生产性服务业发展的建议

大力发展生产性服务业,提升服务层次,对促进制造业、服务业融合发展和产业结构转型升级具有重要意义。当前及今后较长时期,是生产性服务业发展的快速成长期,各级政府必须高度重视生产性服务业的健康发展,帮助企业克服困难,提振发展信心。

1、加强对生产性服务业发展的扶持和引导

政府扶持是生产性服务发展的基础。在生产性服务业发展的初期,发达国家和地区政府积极出台扶持引导政策,推动生产性服务业快速发展。地方政府应加强对生产性服务业的扶持和引导。深化并加大对生产性服务业的政策扶持力度。一是对现有的政策进行有效整合。在产业政策、财政政策、融资政策、土地政策等多方面体现对生产性服务业有针对性、导向性和有效性的扶持,破除体制机制障碍,促进充分市场竞争。二是充分发挥生产性服务业发展引导资金作用,加大对生产性服务业的投入,扶持生产性服务业重点领域和新兴领域中优秀企业和项目发展,鼓励各大金融机构支持生产性服务业的发展。三是鼓励生产性服务业进行技术创新、管理创新、商业模式创新及创新成果的应用,引导企业加大生产性服务业的研发投入,加大生产性服务业高技术企业的认定,并在财税政策上给予优惠和支持。

2、建立工业和生产性服务业协调发展机制

随着经济全球化进程的加快和科技的快速发展,全球制造业中间投入中的服务投入不断增加,生产性服务业和制造业融合互动发展态势明显。生产性服务业支撑制造业发展,制造业为生产性服务业提供巨大的市场空间。因此,发展生产性服务业,需加强产业关联,促进工业和生产性服务业融合互动发展。一是引导和推进工业企业流程改造,鼓励工业企业集中优势发展核心业务,重点经营价值链上企业优势最大的环节,将生产性服务业环节进行外包,使工业企业通过服务外包能够在更大范围寻求成本最小化和利润最大化,同时释放大量的生产性服务业需求,使生产性服务业市场化、社会化,刺激有关生产性服务业提质升级。二是完善工业企业分离发展服务业优惠政策,鼓励工业企业通过所属生产性服务业企业兼并、整合、重组相关业务,做大做强生产性服务业。

3、重点发展信息服务业、商务服务业

从国外的生产性服务业发展经验来看,信息服务业优先发展可以带动整个生产性服务业产业结构升级并推动制造业迅速发展,当前长沙信息服务业发展遇到瓶颈,既有产业转型升级的问题,也有市场竞争激烈的问题,原因复杂,需要对症下药,引起高度重视。涉及研发设计、流程优化、商务咨询、企业管理服务、广告、会展服务、人力资源服务等业态的商务服务业,是现代服务业发展的重要方向,对提升城市软实力和城市品味具有重要的依托和促进作用,而目前长沙纳入规模以上统计的租赁及商务服务业企业为199家,仅为武汉市70%;实现营业收入为121.28亿元,为武汉市的40.2%;户均营业收入6094万元,为武汉的57.6%,差距不言而喻。

4、引导生产性服务业的集群发展

加快生产性服务业发展要走集聚化之路。一是要以服务业集聚区为载体,创新机制,加快推进生产性服务业集聚区建设。从税费优惠、用地保障、财政扶持等方面,形成区内外的政策落差,引导发展生产性服务业。二是因地制宜、集中区位优势、搭建平台、集聚资源,构建各具特色、多种服务功能于一体的生产性服务业集聚区,推进生产性服务业集聚发展。三是建立近郊特色专业型生产性服务业功能区。对商务成本和区位条件不适宜大规模发展制造业的近郊工业区,通过园中园建设和功能完善,拓展为生产性服务项目,进行产业转型和功能提升,发展特色专业型生产性服务业功能区。例如,上海西郊生产性服务业集聚区(前身是江桥工业区),是上海近郊工业区向生产性服务业功能区提升的典型。

5、引导外资进入生产性服务业,积极承接生产性服务业的国际转移

目前,外资主要分布在制造业,流入服务业的外资较少,政府应大力改善投资环境、制定适当的财政和税收政策,积极承接国内外生产性服务业转移,加强对国内外高端服务业的招商引资工作,大力吸引跨国公司地区总部、研发中心、设计中心、法律、会计、商业管理与咨询服务业等专业服务业落户长沙,引导外资进入知识密集型的生产性服务业领域,促进生产性服务业的内部结构优化和升级。通过引进国外的先进技术和管理经验,促使相关服务企业不断创新,更有效地发挥服务市场开放带来的技术溢出效应,从而促进生产性服务业的发展。

6、优化发展环境,支持非公企业发展

一方面,要优化企业发展环境,扩大民间投资领域,创造公平竞争、平等准入的市场环境,加强对民间投资的引导,打破垄断和地方保护主义,坚持资源配置市场化。另一方面,要支持非公企业开拓市场,鼓励和引导非公企业发展战略性新兴产业,促进非公企业与国有大企业建立稳定的协作配套关系,大力推动公共技术创新平台为民营企业提供服务,鼓励有条件的非公企业,参与产业共性关键技术研发、国家和地方科技计划项目以及标准制定。

7、加大人力资本积累,提高人力资源服务水平

人才资源是生产性服务业持续发展的保证。从价值链分析的角度看,生产性服务业的价值增值更多地体现在专业服务人员与客户间不断交流和沟通上。生产性服务人才的知识储备、专业化水平对生产性服务业的发展起到了重要的作用。因此,应该建立多层次的人才培训体系和科学的人力资源开发利用体系,统筹利用高等院校、科研院所、职业院校、社会培训机构和企业等各种培训资源,强化生产性服务业所需的创新型、应用型、复合型、技术技能型人才开发培训,并在行业协会的组织和倡导下,开展在职教育,建立相应的职业资格认证制度。同时,提高人力资源服务水平,促进人力资源服务供应对接,引导各类企业通过专业化的人力资源服务提升人力资源管理开发和使用水平,提升劳动者素质和人力资源配置效率,通过营造良好的创业环境以及健全的人才流动机制,实现社会生产率的提高。

[供稿:长沙市统计局 曾花林]

[责编:王雷斌]